Paul Klee – Leben und Schaffen eines einzigartigen Künstlers

Paul Klee schuf ein umfangreiches Werk von mehr als 9000 Arbeiten. Neben der Malerei, der Zeichnung und der Grafik beschäftigte er sich während seines Lebens intensiv mit der Musik und der Dichtung. Seine Kunst lässt sich durch keine eindeutige Stilrichtung definieren, wodurch sein Werk bis heute als einzigartig angesehen wird.

Wer Paul Klee verstehen will, muss sich vom Gedanken verabschieden, dass Kunst eindeutig sein müsse. Zwischen Farben, Tönen und Linien schuf er ein Werk, das sich jedem Raster entzieht – und gerade deshalb so zeitlos bleibt. Dieser Artikel führt durch das Leben, Denken und Schaffen eines Künstlers, der nicht nur malte, sondern komponierte, lehrte, zweifelte, dichtete und am Ende gegen die Zeit anschrieb. Keine Heldengeschichte – aber ein faszinierender Blick auf einen Menschen, dessen Werke noch immer leise sprechen, auch wenn draußen längst laut geworden ist.

Kurz zusammengefasst

-

Herkunft & Kindheit

Paul Klee wurde 1879 in der Schweiz geboren, wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf und zeigte früh Interesse an Musik, Dichtung und Zeichnung. -

Ausbildung & Entscheidung zur Kunst

Entgegen dem Wunsch seiner Eltern entschied sich Klee gegen eine Musikerkarriere und studierte Malerei und Grafik in München. -

Reisekünstler & Farbwandler

Die Tunisreise 1914 wurde ein Wendepunkt: Klee entdeckte dort die Farbe für sich und wandte sich von seinen vorherigen Schwarz-Weiß-Arbeiten ab. -

Mitglied der Avantgarde

Klee war Teil der Künstlergruppe Der Blaue Reiter und pflegte enge Kontakte zu Kandinsky und Macke. -

Lehrender am Bauhaus

Von 1921 bis 1931 unterrichtete Klee am Bauhaus in Weimar und Dessau – nicht als autoritärer Dozent, sondern als strukturierter Freigeist. -

Verfemung & Rückzug

1933 wurde Klee durch die Nationalsozialisten als „entarteter Künstler“ gebrandmarkt, verlor seine Professur in Düsseldorf und ging zurück nach Bern. -

Spätwerk trotz Krankheit

Trotz einer schweren Krankheit (Sklerodermie) entstand in Bern sein umfangreiches Spätwerk, geprägt von Einfachheit und Klarheit. -

Vielseitigkeit & Theoriebildung

Klee schrieb zahlreiche kunsttheoretische Texte, verstand Kunst als Prozess und ordnete sie nicht einer Stilrichtung zu. -

Musikalischer Einfluss

Sein Werk ist stark von Musik durchzogen – rhythmisch, kompositorisch, abstrakt. Klee spielte Zeit seines Lebens Geige. -

Titel mit Absicht

Seine Werke tragen fast immer eindeutige Titel, die nicht selten ironisch, rätselhaft oder poetisch sind – fast kleine literarische Kommentare.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Das Leben von Paul Klee

Paul Ernst Klee wurde am 18. Dezember 1879 als Sohn eines deutschen Musiklehrers und einer schweizerischen Sängerin in Münchenbuchsee im Kanton Bern geboren. Seit seiner frühen Kindheit interessierte er sich für die Musik und erlernte bereits in frühen Jahren das Geigenspiel. Seine weiteren Interessen lagen im Dichten und Zeichnen. Obwohl seine Eltern ihn zum Musiker ausbilden lassen wollten, entschied er sich für ein Studium der Grafik an der an der privaten Malschule von Heinrich Knirr in München. Nach dem Studium reiste er für einige Zeit durch Italien und zog dann zurück in sein Elternhaus, wo er von 1902 bis 1906 lebte und seinen Lebensunterhalt als Geigenlehrer verdiente. Im Jahre 1906 zog er schließlich endgültig nach München und heiratete dort die Pianistin Lily Stumpf. Im Jahre 1907 wurde der gemeinsame Sohn Felix geboren.

Im Jahre 1911 machte Paul Klee Bekanntschaft mit verschiedenen Künstlern wie Wassily Kandinsky und August Macke. Dies führte dazu, dass er sich noch im selben Jahr der Reaktionsgemeinschaft Der Blaue Reiter anschloss. Auf ihrer zweiten Ausstellung im Jahre 1912 stellte er einige seiner grafischen Arbeiten aus. Zu seinem endgültigen Durchbruch als Maler verhalf ihm eine mit August Macke und Louis Moilliet durchgeführte Reise nach Tunesien im Jahre 1914, die als bedeutende Tunisreise in die Kunstgeschichte einging. Ab 1921 lehrte Paul Klee schließlich am Bauhaus in Weimar und später in Dessau. Ab dem Jahre 1931 lehrte er als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, wurde nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten allerdings entlassen. Daraufhin ging er zurück nach Bern, wo trotz schwerer Krankheit sein umfangreiches Spätwerk entstand.

Das Werk von Paul Klee

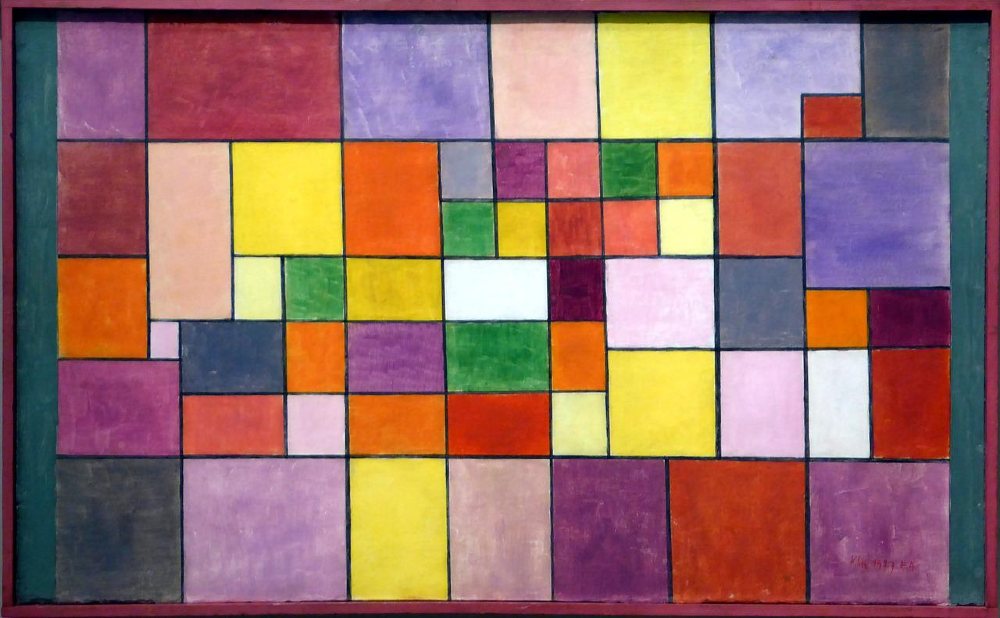

Paul Klee gehört zweifelsohne zu den einflussreichsten und bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Sein Malstil lässt sich zwar nicht einer definierten Kunstrichtung zuordnen, ist jedoch eng mit dem Konstruktivismus sowie dem Bauhaus verbunden. Die Zeichnungen und Gemälde von Paul Klee zeigen nur wenig Figürliches. Neben seinen zahlreichen visuellen Kunstwerken verfasste er zudem verschiedene kunsttheoretische Schriften.

Zu Beginn seiner Karriere als Maler fertigte Paul Klee überwiegend Aquarelle und grafische Arbeiten an. Sein Aufenthalt in Tunis im Jahre 1914 gilt als einschneidender Punkt in seiner Malerkarriere. Während er zuvor ausschließlich schwarz-weiße Werke anfertigte und der Beschäftigung mit Farbe aus dem Weg ging, werden seine Kunstwerke nach dem Aufenthalt farbenfroh, leuchtend und knallig. Paul Klee hatte die Vision, Bilder zu malen, die von sich aus sprechen und allein durch ihre Farben, Formen und Linien kommunizieren. Sein Ziel bestand darin, die Wirklichkeit durch seine Malerei sichtbar zu machen. Unter der Wirklichkeit verstand er die Lebendigkeit eines Bildes inklusive seiner Farben, die dem Betrachter die Möglichkeit geben, eine eigene und neue Wirklichkeit zu erschaffen. Dennoch bieten seine Werke wenig Spielraum zur Interpretation, denn beinahe alle Zeichnungen und Gemälde von Paul Klee erhielten von ihm einen eindeutigen Titel.

Video: Paul Klee Impressionen

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Paul Klees Verhältnis zur Musik: Klang in Farbe übersetzt

Obwohl sich Paul Klee bewusst gegen die Musikerlaufbahn entschied, blieb die Musik sein stiller Kompass. Seine Bilder atmen oft Rhythmus – sie folgen unsichtbaren Notenlinien, sind wie Kompositionen aus Linien, Tönen und Strukturen. Er selbst schrieb einmal:

„Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“

Eine Haltung, die er aus der Musik übernommen zu haben scheint – dort, wo Stimmungen, Tempi und Harmonien wirken, ohne ein Motiv abbilden zu müssen. Klee spielte sein Leben lang Geige, bevorzugt Bach – mathematisch, klar, aber emotional. Sein Werk ist Klang ohne Ton.

Der Lehrer Paul Klee: Pädagogik zwischen Präzision und Poesie

Ab 1921 lehrte Klee am Bauhaus – jener legendären Institution, die Architektur, Kunst und Design neu zusammendachte. Er war kein Lehrer, der dozierte. Er war ein fragender Systematiker, der das Chaos der Kreativität in Theorien goss. Seine „Bildnerischen Form- und Gestaltungslehren“ sind bis heute eine Fundgrube für Kunstpädagogik. Dabei faszinierte er mit paradoxen Formeln wie obiges „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“ Klee dachte in Bewegungen, Prozessen, Wachstum – und sah das Bild als etwas, das „wie eine Pflanze“ entsteht.

Die Tunisreise: Farbexplosion als Wendepunkt

Im Frühjahr 1914 trat Paul Klee mit August Macke und Louis Moilliet eine Reise an, die zur Zeitenwende seines Schaffens wurde. Tunesien – für Klee mehr als ein Ort. Es war die Offenbarung der Farbe, das Licht, das ihn „durchdrang wie ein heißer Strahl“. Bis dahin zeichnete er in Schwarz-Weiß, fast scheu vor dem Kolorierten. Nach der Reise kam Farbe in seine Bilder, endlich laut, endlich mutig. Später schrieb er euphorisch:

„Die Farbe hat mich.“

Ein Satz, der zum geflügelten Wort der Kunstgeschichte wurde.

Paul Klee im Nationalsozialismus: „Entartet“ und exiliert

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 geriet Klee – als Professor an der Düsseldorfer Akademie – ins Visier der neuen Ideologie. Seine Werke galten als „entartet“, er selbst wurde öffentlich diffamiert, verächtlich gemacht. In einem der Paradoxien des Lebens kehrte er ausgerechnet jetzt zurück in seine schweizerische Heimat – schwerkrank, aber künstlerisch ungebrochen. In Bern entstand ein umfangreiches Spätwerk: oft reduziert, fast fragil, aber voller Lebensenergie.

Die Bildtitel: Poesie oder Kontrolle?

Ein auffälliges Merkmal im Werk von Paul Klee ist die präzise Vergabe von Titeln. Kaum ein Werk blieb unbenannt, fast alles bekam einen Kommentar in Form eines poetisch-kryptischen Titels: „Twittering Machine“, „Senecio“, „Hauptweg und Nebenwege“. Ironie, Wortwitz, Hintersinn – Klee ließ kaum Raum für freie Deutung. Man könnte meinen, die Titel seien Deutungslenkung. Oder waren sie Schutzschilde? Oder, wie andere meinen, kleine literarische Werke für sich?

Paul Klee heute: Zwischen Museum und Mem

Kaum ein Künstler des 20. Jahrhunderts hat es geschafft, so zeitlos modern zu bleiben. Seine Werke hängen nicht nur in Museen – von New York bis Bern – sondern tauchen auch in Schulbüchern, Designkursen und sogar als Meme-Material auf. Die Mischung aus abstrakter Tiefe und spielerischer Naivität spricht offenbar Generationen an, die visuell denken. Besonders seine Kinderzeichnungen – reduziert, poetisch, traumverloren – werden heute in der Kunsttherapie eingesetzt.

Paul Klees Leben – zeitlicher Überblick

-

1879: Geburt am 18. Dezember in Münchenbuchsee (Kanton Bern, Schweiz)

Sohn eines deutschen Musiklehrers und einer schweizerischen Sängerin -

Kindheit und Jugend:

-

Frühe Ausbildung in Geigenspiel und Interesse an Musik, Dichtung und Zeichnung

-

Erste künstlerische Experimente parallel zur musikalischen Ausbildung

-

-

1898–1901:

-

Studium der Grafik an der privaten Malschule von Heinrich Knirr in München

-

Danach Besuch der Akademie der Bildenden Künste in München

-

-

1901–1906:

-

Reise nach Italien zur Auseinandersetzung mit klassischer Kunst

-

Rückkehr ins Elternhaus, Arbeit als Geigenlehrer

-

-

1906:

-

Heirat mit der Pianistin Lily Stumpf

-

Umzug nach München

-

Geburt des Sohnes Felix im Jahr 1907

-

-

1911:

-

Kontakte zu Künstlern wie Wassily Kandinsky, Franz Marc und August Macke

-

Eintritt in die Künstlergruppe Der Blaue Reiter

-

-

1914:

-

Tunisreise mit Macke und Moilliet – Wendepunkt: Entdeckung der Farbe

-

-

1920–1931:

-

Lehre am Bauhaus in Weimar und später in Dessau

-

Entwicklung seiner kunsttheoretischen Schriften und Unterrichtsmodelle

-

-

1931:

-

Berufung an die Kunstakademie Düsseldorf

-

-

1933:

-

Entlassung durch die Nationalsozialisten

-

Diffamierung als „entarteter Künstler“

-

Rückkehr nach Bern (Schweiz)

-

-

1935–1940:

-

Diagnose der unheilbaren Krankheit Sklerodermie

-

Trotzdem Entstehung eines umfangreichen Spätwerks

-

-

1940:

-

Tod am 29. Juni in Locarno-Muralto, Schweiz

-

Beisetzung auf dem Schosshaldenfriedhof in Bern

-

Seltene oder skurrile Fakten über Paul Klee

-

Klee war offiziell deutscher Staatsbürger, obwohl er in der Schweiz geboren wurde. Erst kurz vor seinem Tod stellte er einen Antrag auf Schweizer Staatsbürgerschaft – zu spät.

-

Seine Bildtitel schrieb er oft erst nach dem Malprozess – wie ein Schriftsteller, der seinem Roman nachträglich einen Buchtitel verpasst.

-

Während der Tunisreise malte er an einem einzigen Tag 13 Aquarelle – das Licht Nordafrikas wirkte offenbar wie ein kreativer Kurzschluss.

-

Klees Werke wurden 1937 in der Nazi-Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt – dort jedoch absichtlich schlecht präsentiert, mit Spott und Häme.

-

Trotz seiner Ernsthaftigkeit galt Klee als ironisch bis verschroben – Schüler berichten von trockenem Humor, kryptischen Zeichnungen an der Tafel und Sätzen wie: „Ein Punkt ist ein fauler Strich.“

-

In seinem Privatarchiv führte er minutiös Buch über jedes seiner Werke, mit Nummer, Technik, Entstehungsjahr – über 9000 Einträge.

-

Klees Handschrift war winzig, fast mikroskopisch klein – selbst seine Tagebücher wirken wie feingliedrige Zeichnungen aus Buchstaben.

Ergänzungen und Fragen von dir

Gibt es eine Frage zum Beitrag, etwas zu ergänzen oder vielleicht sogar zu korrigieren?

Fehlt etwas im Beitrag? Kannst du etwas beisteuern? Jeder kleine Hinweis/Frage bringt uns weiter und wird in den Text eingearbeitet. Vielen Dank!

Im Zusammenhang interessant

Weiterlesen

Geschichte der Collage Kunst

Die Collage, ein künstlerisches Spiel aus Fragmenten und Vielfalt, hat seit ihren Anfängen die Kunstwelt revolutioniert. Von Picasso und Braque über die wilden Dadaisten bis hin zur digitalen Ära bietet diese Technik eine Bühne für kreative Freiheit und experimentelle Ausdrucksformen. Doch während manche die Collage als kraftvollen Akt der Neuschöpfung feiern, kritisieren andere die Grenze zwischen Innovation und Plagiat. Lass uns eintauchen in die facettenreiche Welt dieser Technik – zwischen Kleben, Reißen und digitaler Manipulation – und entdecken, warum die Collage in der modernen Kunst nach wie vor fasziniert und polarisiert.

Hier weiterlesen: Geschichte der Collage Kunst

Nagelkunst - der Künstler Günther Uecker

Der Name Günther Uecker steht vor allem für seine Werke mit Nägeln. Er schuf Reliefe, Schriftbilder und Aquarelle mit Nagelkunst. Spiralen gehören zu seinen Lieblingsmotiven. Man nennt ihn auch den "Nagelkünstler".

Der Name Günther Uecker steht vor allem für seine Werke mit Nägeln. Er schuf Reliefe, Schriftbilder und Aquarelle mit Nagelkunst. Spiralen gehören zu seinen Lieblingsmotiven. Man nennt ihn auch den "Nagelkünstler".

Hier weiterlesen: Nagelkunst - der Künstler Günther Uecker

Glossar: Kunstbegriffe erklärt

Glossar: Kunstbegriffe erklärt

Wer sich in der Welt der Kunst bewegt – sei es mit sicherem Pinselstrich, skeptischem Blick oder stiller Bewunderung – weiß: Begriffe sind nicht bloß Worte, sie sind Schlüssel. Dieses Glossar ist mehr als nur ein Nachschlagewerk; es ist ein Streifzug durch Bedeutungsfelder, Wortgewänder und die oft widersprüchliche Grammatik der Kunstgeschichte. Hier trifft Apsis auf Amoretten, Deformation auf Design – ein Dialog zwischen Epochen, Stilen und Sichtweisen. Manchmal trocken wie Bister, dann wieder schillernd wie ein Goldgrund – doch stets mit dem Anspruch, Klarheit zu schaffen, ohne das Geheimnis zu zerstören. Denn Kunst bleibt, was sie ist: mehrdeutig, rätselhaft und – widerständig. Und genau deshalb braucht sie Worte, die man nachschlagen kann. Und sollte.

Hier weiterlesen: Glossar: Kunstbegriffe erklärt

📚 Quellen

-

Zentrum Paul Klee, Bern

-

Paul Klee: „Tagebücher 1898–1918“

-

Susanna Partsch: „Paul Klee. Leben und Werk“

-

Ausstellungskataloge: MoMA, Tate Modern, Fondation Beyeler

-

Bauhaus Archiv Berlin

-

Primärquellen der Ausstellung „Entartete Kunst“, 1937