Glossar: Kunstbegriffe erklärt

Wer sich in der Welt der Kunst bewegt – sei es mit sicherem Pinselstrich, skeptischem Blick oder stiller Bewunderung – weiß: Begriffe sind nicht bloß Worte, sie sind Schlüssel. Dieses Glossar ist mehr als nur ein Nachschlagewerk; es ist ein Streifzug durch Bedeutungsfelder, Wortgewänder und die oft widersprüchliche Grammatik der Kunstgeschichte. Hier trifft Apsis auf Amoretten, Deformation auf Design – ein Dialog zwischen Epochen, Stilen und Sichtweisen. Manchmal trocken wie Bister, dann wieder schillernd wie ein Goldgrund – doch stets mit dem Anspruch, Klarheit zu schaffen, ohne das Geheimnis zu zerstören. Denn Kunst bleibt, was sie ist: mehrdeutig, rätselhaft und – widerständig. Und genau deshalb braucht sie Worte, die man nachschlagen kann. Und sollte.

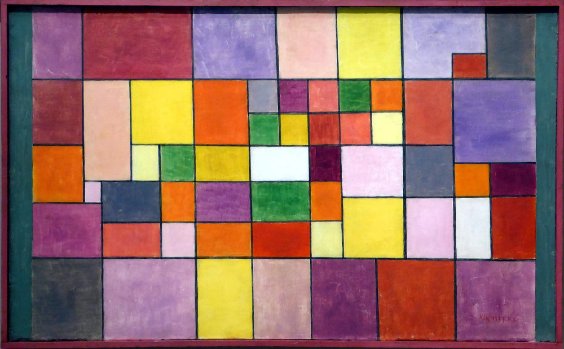

Abstrakte Kunst

Bezeichnung für Kunstwerke, die nicht mehr dem Bereich gegenständlicher Darstellung zuzuordnen sind und damit nicht mehr auf die Abbildung des Naturvorbildes zielen. Ein Aquarell Kandinskys von 1910 wird als das Initiatorbild und als Anfang der abstrakten Malerei gesehen. Mit Hilfe elementarer bildnerischer Mittel wie Farbe, Fläche, Linie wollten die Künstler zu neuen Bildaussagen, primär geistigen Aussageformen, gelangen.

Der Name 'abstrakte Kunst' ist aber in gewisser Weise auch irreführend, da jedes Kunstwerk zwar von der Natur 'abstrahiert', sich aber doch aus ihr speist ('Natur - x'), also sich von ihr ableitet, dem Künstler Wesentliches von ihr gibt. Ausdrücke wie 'gegenstandslose', 'ungegenständliche', non-figurative', 'absolute' oder 'konkrete' Kunst wurden erfunden, diese Art der Bildschöpfung zu benennen. Diese Kreationen dieser Art können, von der Wirklichkeit ausgehend, diese bis ins Ungegenständliche verformen. Anders können sie aber auch Ihren Ausgangspunkt bei bereits ungegenständlichen, z.B. geometrisierenden Figuren und Gebilden nehmen.

Action painting

Action painting (engl.), auch 'Abstrakter Expressionismus' oder 'New Yorker' Schule', wurde als Begriff 1952 von dem amerikanischen Kunstkritiker Harold Rosenberg eingeführt. Action painting bezieht sich auf den Schaffensprozess von Kunstwerken und meint die, das traditionelle künstlerische Verfahren hinter sich lassende, dynamische Spontaneität des Vorgehens. Angeregt wurde diese Malweise schon durch den deutsch-amerikanischen Maler Hans Hofmann, der in New York lebte und lehrte, und durch seine 'Schleuder- und Träufeltechnik' (Drip-painting). Hierbei wird im freien, spontanen und unwillkürlichem Gestus Farbe auf der Bildfläche verteilt, gespritzt, geträufelt. Generell lag die Leinwand auch dem Boden, während der Künstler seinen Malvorgang regelrecht 'inszenierte' und mit vollem Körpereinsatz ('action') die Farben verteilte. Jackson Pollock, einer der Hauptakteure dieser Malerei prägte den programmatischen Satz: "Wenn ich in meinem Bilde bin, bin ich mir nicht bewusst, was ich tue!"

Akademie

Das Wort Akademie (gr.) wird von dem, dem griechischen Helden Akademos geweihten Hain bei Athen abgeleitet. Hier trafen sich seit Platons Zeiten die Philosophen. Späterhin, in der Renaissance, wurde mit diesem Begriff eine Gelehrtengemeinschaft betitelt, dann später auch eine Schule, an der Gelehrte oder Künstler Unterricht erteilten. In Rom wurde 1577 die älteste Kunstakademie gegründet, worauf in den Zeiten darauf Einrichtungen dieser Art auch in Paris (1648) und vielen anderen Orten aus dem Boden sprossen. Fast überall passierte dies auf Protest und gegen den Widerstand der Zünfte; diese hatten bisher die Ausbildung der Maler und Bildhauer in der Hand. Der Kunstakademie wurde dann im 19. Jahrhundert die Kunstgewerbeschule zur Seite gestellt, in welcher neben dem Atelier die Werkstatt zum Tragen kam. Nach dem Vorbild des 'Bauhauses' ist in der heutigen Zeit eine Verschmelzung zugange; es wird an den Kunstakademien nicht mehr nur Plastik, Architektur und Malerei gelehrt, sondern ergänzend zu diesen Gebieten werden noch Kunsthandwerk, Gebrauchsgraphik, Typographie, Industrieentwurf etc. angeboten. Infolgedessen wird der alte Begriff Akademie mehr und mehr durch den Begriff und die Einrichtung der 'Hochschule für bildende Künste' ersetzt.

Akkumulation

Der Begriff 'Akkumulation' (lateinisch = 'Anhäufung') bedeutet, im Zusammenhang mit der Objektkunst die Anhäufung verschiedener Anhäufung, wie schon in der Assemblage; nur in gesteigerter Form.

In größerem Ausmaße wird bei diesem Gestaltungsmittel gesammelt und angehäuft - so z.B. der Künstler Arman (Armand Fernandez), seit 1959 Hauptvertreter der Akkumulation. Dieser verwendet Behälter aus Plexiglas als Stauraum, wie u.a. bei seiner 140 x 83 x 40 cm großen 'Accumulation de Brocs' ('Anhäufung von Kannen'), 1961. Es wird bei dieser Gestaltungsrichtung des Auswählens und ungeordneten bzw. auch systematischen Anordnens der Objekte der Versuch unternommen, Kunst und Wirklichkeit miteinander in Beziehung zu setzen; dies geschieht durch Einbeziehung der Komponente des Alltäglichen, der Produkte der Konsum- und Wegwerfgesellschaft, die so ironisch kritisiert wird

>> Neben Arman sind bedeutende Vertreter der Akkumulation César Baldaccini, John Chamberlain, Daniel Spoerri, Jean Tinguely

Akt

Die Bezeichnung 'Akt' leitet sich von dem lateinischen 'actus' = Bewegung, Handlung ab. Der Begriff benannte die Pose eines nackten Modells und später die Darstellung des nackten menschlichen Körpers (ob mit oder ohne Modell entstanden). Das Zeichnen nach nacktem Modell, das 'Aktzeichnen', ist in der Geschichte der Kunst eine der ältesten und vielfältigsten Malweisen. In der Frühgeschichte noch ausschließlich als Kultgegenstand geschaffen und aufgefasst, bei den Griechen zum selbstständigen Kunstgegenstand erhoben, wurde er erst nach dem Mittelalter üblicher. Zunächst lediglich für religiöse Motive, wenn es die Darstellung z. B. von Märtyrern erforderte, zugelassen, erhoben Künstler wie Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer ihre Aktstudien zu eigenständigen Kunstwerken.

Heute wird das Aktmalen ebenso ausführlich betrieben, auch gerade aus dem Grunde, da es den Kunstschaffenden immer wieder gelingen kann, neue Sichtweisen auf den menschlichen Körper darzustellen. Der Akt wird auch in Zukunft nie an Brisanz und Aktualität verlieren – die Grenze zwischen Erlaubtem und dem Skandal ist schmal, aber spannend zu beschreiten, um so in der Auseinandersetzung mit dem nackten menschlichen Körper zur Kommunikation immer neuer Ausdrucksformen der inneren Welt des Individuums zu gelangen.

Allegorie

Der Begriff Allegorie (gr.) bezeichnet bildliche Darstellungen abstrakter Begriffe oder Gedanken. Etwas Unanschauliches soll somit ins Anschauliche übersetzt werden, oft geschieht dieses z. B. durch eine Personifizierung. So wird beispielsweise die Gerechtigkeit als Frau mit einer Waage dargestellt, oder ein Sensemann verkörpert den Tod. Es geschieht häufig, dass die Allegorie mehrere Begriffe – zusammengehörige oder Gegensätze – versinnbildlicht, so z. B. Leben und Tod, Tugenden und Laster, die vier Jahreszeiten etc.

Amoretten

Die Bezeichnung Amoretten (lat.-frz.) betitelt geflügelte Kinderfiguren. Diese sind, gleich dem römischen Liebesgott Amor, mit Pfeil und Bogen versehen.

Angewandte Kunst

Der Begriff Angewandte Kunst – auch Kunstgewerbe genannt – meint Gebrauchskunst, d. h., er bezieht sich auf Gebrauchsgegenstände aller Art, die von Künstlern oder Handwerkern mit künstlerischem Talent entworfen, geformt, geschmückt etc. werden. Hierbei sind die Grenzen zu Malerei und Bildhauerei, den 'freien Künsten', durchlässig und der Übergang fließend.

Apotheose

Der Begriff Apotheose (gr.-lat.) bezeichnet die 'Vergöttlichung' eines Menschen. In der bildenden Kunst wird dieses meist durch das Auffahren der Person gen Himmel verdeutlicht. Das aus der Antike stammende Motiv erfreute sich im Barock großer Beliebtheit und wurde vielfach aufgegriffen.

Apsis

Mit Apsis (gr.-lat.) bezeichnet man die halbrunde Altarnische an der (im Regelfall östlichen) Schmalseite des Kirchengebäudes. Zunächst stand hier der Bischofsstuhl, später fand der Altar an dieser Stelle seinen Platz. In der frühmittelalterlichen Kirchenarchitektur wurde ein gesonderter Altarraum geschaffen, der 'Chor'. Seinen Abschluss formte die Apsis als Chorhaupt.

Aquarell

Der Begriff Aquarell (ital.) bezeichnet ein mit Wasserfarben gemaltes Bild. Vorwiegend ist die Aquarelltechnik Malerei 'alla prima', d. h., die Farbe wird ohne Malgrund und ohne Lasur aufgetragen. Wasserfarben werden zwar auch als Deckfarben hergestellt (diese ermöglichen das Übereinandermalen, die Gouachemalerei), aber die reinen Aquarellfarben sind nur lasierend zu verwenden. So lässt die Farbe das Licht eindringen und den Grund des Aquarellpapiers durchschimmern. Überall dort, wo Weiß erscheinen soll, muss, da Weiß in der Palette der Aquarellfarben nicht vorkommt, der Papierton des Blatts benutzt werden, quasi 'ausgespart' werden. Üblich ist das Malen 'nass in nass', auf angefeuchtetem Papier. So verschwimmen die Farben an ihren Rändern und es entsteht die eigene Bildwirkung der Aquarelltechnik.

Architektur

Der Begriff 'Architektur', zusammengesetzt aus griechisch 'arché' = 'Anfang', 'Ursprung', 'das Erste' und aus griechisch 'techné' = 'Kunst', 'Handwerk', ließe sich wörtlich mit 'Erstes Handwerk' oder auch 'Erste Kunst' fassen.

Ursprünglich weist die Verwendung des Wortes Architektur auf die Tätigkeit und das Wissen des Architekten (altgriechisch 'architéktos' = 'Oberster Handwerker', 'Baukünstler', 'Baumeister'). Was 'Architektur' ist, ihre Definition, muss demnach in Abhängigkeit zur Beschreibung des Berufsfeldes des Architekten gesehen werden. Im Allgemeinen steht sie für die Kunst oder Wissenschaft des planvollen Entwurfs der gebauten menschlichen Umwelt, als Synonym für die Baukunst, also die ästhetische Gestaltung von Bauwerken aller Art, als Synonym für bestimmte historische oder zeitgenössische Baustile, als Titel einer Bau-Typologie, als Bezeichnung für das Berufsfeld des Architekten, als Oberbegriff für die Werke der Architekten, als Bezeichnung für die Wissenschaft vom Bauen.

Die Architektur wird in fünf Fachdisziplinen unterteilt:

- Hochbau

- Tiefbau

- Städtebau

- Innenarchitektur

- Landschaftsarchitektur

Art nouveau

Art nouveau (frz.) ist der in Frankreich und angelsächsischen Ländern gebrauchte Begriff zur Bezeichnung der Kunstrichtung des 'Jugendstils'.

Assemblage

Unter 'Assemblage' (aus dem Französischen, 'assembler' = 'sammeln') versteht man Collagen, die mit plastischen Objekten gestaltet sind; Hochreliefs in verschiedensten Materialien und Farben, die im Gegensatz zu den flächigen Collagen eine räumliche Ausdehnung besitzen. Die ersten Objekte à la Assemblage - eingeführt wurde der Begriff von dem Maler J. Dubuffet - entstanden im Dadaismus und im Kubismus, erreichten große Popularität im Neodadaismus der späten 1950er Jahre. Bei den in der Assemblage verwendeten Objekten handelt es sich meist um fertige, in einen anderen Kontext gestellte, zweckentfremdete Gebrauchsgegenstände, so dass auch die Bezeichnung 'Ready-made' und 'Objet trouvé' zutreffen kann, obwohl sich diese Termini eigentlich auf einzelne Objekte beziehen, es sich bei der Assemblage aber, im wahrsten Sinne des Wortes, um mehrere Gegenstände, eine Ansammlung, handelt.

>> Jean Dubuffet, Edward Kienholz, Louise Nevelson, Martial Raysse nahmen diese Weiterentwicklung der Collage auf

>> Daniel Spoerri - Fallenbilder

>> Kurt Schwitters - Merz-Kunst

>> Arman - Anhäufung von Akkumulationen

>> Robert Rauschenberg - Verbindung von Assemblage und Malerei = Combine Paintings

>> Christo und Jeanne-Claude - Weiterentwicklung der Assemblage zur Verpackungskunst

- > Seitz, W. C. (Hg.), The Art of A., Katalog Museum of Modern Art, New York 1961/62.

- > Vallier, Dora, Von der Collage zur Assemblage, Katalog Nürnberg 1968.

- > Kultermann, Udo, The New Sculpture: Environments and Assemblage, London 1970.

Ästhetik

Ästhetik ist die Lehre vom Wesen und vom Erleben der Schönheit. Der Schönheitsbegriff ist jedoch dem Wandel der Zeit unterworfen und so sind es auch die ästhetischen Regeln, die sich mit der Zeit ändern. Nicht ausschließlich, aber doch vorwiegend ist der Begriff auf die Kunst zu beziehen. Es lässt sich hierbei festhalten, dass nicht die Kunst den Gesetzen der Ästhetik unterliegt, sondern dass eher umgekehrt die Kunst die Richtlinien der Ästhetik leitet.

Attribut

Der Begriff Attribut (lat. = Beifügung) bezeichnet den Gegenstand, welcher zur näheren Kennzeichnung einer dargestellten Figur/Person beigegebenen ist und diese so identifizierbar macht. Z. B. ist das Attribut des Apostel Paulus der Schlüssel, das des Heiligen Georgs der Drache.

Aura

Von Walter Benjamin eingeführt – das „Hier und Jetzt“ des Originals, das durch Reproduktion schwindet. Ein Begriff, der gerade heute (KI, NFT, Digitalisierung) wieder brisant ist.

Baukunst

Wenn Architektur einen künstlerischen Ordnungswillen ausdrückt, d. h., wenn sie gegliedert ist nach Ausdruckskraft, Räumlichkeit und Flächenhaftigkeit, dann wird sie zur 'Baukunst'. Eine Gliederung wird ausdrucksvoll, wenn ihre Proportionen in sinnvollem Verhältnis zueinander und zum Ganzen stehen.

Bildende Künste

Der Begriff umfasst als Sammelname die Bau- und Bildhauerkunst, als auch die Malerei und Graphik sowie das Kunsthandwerk.

Bildhauerkunst

Allgemein wird die Bildhauerei Bildnerei genannt, speziell für modellierbare Stoffe wird der Begriff Plastik verwendet, bei gemeißelten Arbeiten spricht man von Skulptur. Bildhauerkunst ist die Kunst, die aus festen Materialien, im Relief oder Vollrund, Körperhaftes schafft.

Bildnis

Ein Bildnis (frz.-lat. =Porträt) ist das künstlerische Darstellen einer oder mehrerer Personen. Man unterscheidet - je nach Art der Wiedergabe, der Anzahl der porträtierten Menschen und dem Bildgehalt - Kopf- Brust- und Hüftbilder, Büsten, Halbfiguren und Kniestücke, Profil- und En-face-Bilder, Stand- und Reiterbilder, Einzel-, Doppel- oder Gruppenbildnisse, Herrscher-, Gelehrten- oder Selbstporträts bzw. Familien- oder Geschellschaftsstücke u.a.

Das Bildnis tritt in der altgriechischen Kunst erst im Hellenismus auf; das Porträt in der römischen Republik vor der Zeitenwende ist durch realistische Züge charakterisiert, das der Kaiserzeit durch idealisierende. In den Zeiten des Mittelalters hingegen war die Persönlichkeitswiedergabe nicht gefragt, hier wurde ein bestimmter Menschentypus dargestellt. Die Voraussetzungen für das neuzeitliche Bildnis wurden mit der Befreiung des Menschen von den mittelalterlichen Bindungen und seiner damit verbundenen Isolierung geschaffen. So entwickelte es sich im Verlauf des 14. Jahrhunderts in Italien und vor allem im Französisch-burgundischen. Im 15. und 16. Jahrhundert gelangt die Bildniskunst in Europa ihren Höhepunkt; doch auch im Barock, im Zeitalter der Repräsentation und auch im bürgerlichen 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde das Porträt sehr geschätzt.

Bildträger

Nicht nur „Leinwand“ – sondern der konkrete Untergrund eines Bildes. In der Restaurierung extrem wichtig, auch im Hinblick auf Materialästhetik.

Bister

Als Bister (frz. von "bistre" für braun, nussbraun, dunkelbraun) bezeichnet man braune Wasserfarbe, also Tusche, bzw. Aquarellfarbe, welche ursprünglich aus Buchen- bzw. Holzruß hergestellt wurde. Bereits im 15. Jahrhundert wurde Bister in Italien verwendet, um Holzschnitte zu kolorieren. Es diente weiterhin bis hinein ins 18. Jahrhundert gemeinhin als Zeichentusche für lavierte Pinsel- und Federzeichnungen.

Bogen

Die Erfindung des gemauerten Bogens (schon im Altertum) hat eine unabschätzbare Bedeutung für die Architektur. In technisch-statischer Hinsicht trägt der Bogen, als der waagerechte Steinbalken, die Mauerlast und fungiert somit als 'Entlastungsbogen' über Tür- und Fensterstürzen. In ästhetisch-künstlerischer Hinsicht ist er umso mehr von bedeutender Wichtigkeit, so gibt der Bogen der Wandöffnung eine Bekrönung, welche in der Reihung dem Ganzen ein schwingendes Moment der Bewegung und Dynamik in der Statik verleiht. Der Bogen erlaubt gleichsam die Raumformen des Gewölbes und der Koppel und wird somit zum Protagonisten einer wichtigen künstlerischen Betonung des Innenraumes.

Der Bogen an sich wird aus keilförmigen Steinen gemauert. Rechts und links beginnt er mit den 'Anfängersteinen', sein Ende findet er im Scheitel mit dem Einsetzen des meist schweren Schlusssteins. Die Form des Bogens leitet sich zumeist aus dem Kreis, teils auch aus der Ellipse, und seltener aus der Parabel ab.

Bozzetto

Bozzetto, aus dem Italienischen für 'Skizze', 'Entwurf', bezeichnet den plastischen Entwurf oder die 'Tonskizze' einer Skulptur, nach der diese geschaffen werden soll. Im Barock war es beispielsweise Gang und Gebe, dass die Künstler oft nur den Bozzetto ausführten und die Ausführung des Kunstwerkes ihren Gehilfen überließen.

Büste

Eine Büste nennt man eine Bildnisplastik, die Kopf und Brust darstellt. Im spätantiken Rom weit verbreitet, wurde sie seit der Renaissance wieder zur beliebtesten Porträtform. In der Gegenwart wird die Büste allerdings – im Interesse der Schwerpunktlegung auf den psychologischen Gesichtsausdruck der dargestellten Person – eher abgelehnt und die Abbildung des Kopfes allein bevorzugt.

Campanile

Der Campanile (ital.) ist der freistehende Glockenturm italienischer Kirchen. (Bsp.: Der Campanile vom Dom zu Pisa (= 'der Schiefe Turm von Pisa'), begonnen 1173)

Cherub

Ein Cherub ist ein Engel der obersten Rangordnung (Wächter des Paradieses und Träger des Gottesthrons). Die Bezeichnung kommt aus dem Hebräischen(= kerub, "Lichtengel", Mehrzahl = Cherubim). In der christlichen Kunst kommt er in zwei Weisen vor: Einmal als so genannter 'Tertramorph' (gr. = 'Viergestalt'), ein Wesen mit vier Köpfen (Mensch, Löwe, Stier und Adler) und vier Flügeln. Entwickelt wurde diese Vorstellung im Alten Testament nach dem Propheten Ezechiel und im Neuen Testament nach den vier Wesen der Apokalypse aus der Offenbarung des Johannes. Zweitens kommt der Cherub als 'Cherubengel', ein den üblichen Engelsvorstellungen entsprechendes Wesen, zur Darstellung. Oft wird der Cherub als solcher Engel durch ein beigegebenes Rad als Attribut gekennzeichnet.

Chiaroscuro

Die Bezeichnung 'chiaroscuro' aus dem Italienischen bedeutet 'helldunkel' und bezieht sich auf die Helldunkelmalerei.

Chimäre

Die Bezeichnung Chimäre (gr. 'chimaira' = Ziege) wurde für ein Fabeltier aus der griechischen Mythologie geprägt. Dies Geschöpf war eine Tochter der Ungeheuer Echidna und Typhon, ihre Geschwister waren Hydra, Kerberos und Sphinx. Sie lebte in Lykien, Kleinasien. Homer beschreibt die Chimäre in der Ilias als ein Mischwesen mit Löwenkopf, Ziegenkopf und Schlangenschwanz, welches von Bellerophon mit Hilfe des Flugrosses Pegasus, das ihm von den Göttern geschickt wurde, besiegt wurde. Im übertragenem Sinne meint der Begriff ein Phantasiegebilde.

Chippendale-Stil

Der Chippendale-Stil ist ein englischer Möbelstil des 18. Jahrhunderts. Charakterisiert ist er durch zweckdienlich geformte Sitz- und Schreibmöbel, welche meist in Mahagoni gefertigt sind und mit Chinoiserie oder mit Rocaillen geschmückt sind. Die Bezeichnung wurde von dem Kunsttischler Thomas Chippendale (1718–1779) abgeleitet.

Chor

Der Chor (gr. 'Tanzplatz') ist der, gewöhnlich nach Osten ausgerichtete, Altarraum christlicher Kirchen. Im altchristlichen Kirchenbau gab es lediglich eine halbrunde Apsis, vor der der Altar sich befand. In der Karolingerzeit wurde das Mittelschiff verlängert, über das Querschiff hinaus, so dass der, in der Romantik meist quadratische, Chor entstand, an welchen sich die Apsis anschloss. Bleibt die Apsis weg, so spricht man von einem 'plattgeschlossenen' Chor. Es kam auch vor, dass die Seitenschiffe über das Querschiff hinaus und um den Chor herumgeführt wurden, so dass der 'Chorumgang' entstand. Dieser wurde häufig durch einen 'Kapellenkranz' (Chorkapellen) nach außen ergänzt. Der Chor kann, seit dem 13. Jahrhundert durch den Lettner oder im Barock durch Gitter, vom Kirchenschiff isoliert werden. Üblich im deutschen Kirchenbau ist oftmals auch ein zweiter Chor als Entsprechung im Westen der Kirche (z. B. zu finden bei den Domen zu Mainz, Naumburg oder Worms). In der englischen Gotik gibt es als Sonderform solch langgestreckte Chöre, dass sie die Ausmaße des Langhauses annehmen (vgl. Kathedrale von York oder Salisbury).

Cinquecento

Cinquecento ist italienisch für '500' (steht für 1500) und bezeichnet die italienische Kunst im 16. Jahrhundert.

Clairobscur

Der Name 'Clairobscur' (lat.-frz.) meint 'helldunkel' und verweist auf die Helldunkelmalerei.

Deckenmalerei

Die Deckenmalerei, Teil der Wandmalerei, hat ihren Ursprung schon vor der Antike. Die pompejanische Malerei zielte auf eine illusionistische Wirkung der Malerei, die die abschließende Funktion der Wand negierte und der Decke den Charakter eines offenen Himmels gab. In der byzantinischen Kunst wurde oft das Mosaik als Verzierung der Decke verwendet, und auch mittelalterliche Kirchen mit ihren Flach- und Gewölbedecken waren meist verziert. Im Barock und Rokoko führte alsdann das Sich-Etablieren der Zentralperspektive zu immer phantasievolleren Möglichkeiten. So schuf die Deckenmalerei zu der Zeit architektonische Gliederungen, in welche beispielsweise noch weitere Bilder und Gemälde eingesetzt wurden. Auch täuschte sie, sich der ausgetüftelsten perspektivischen Handgriffe bedienend, häufig eine räumliche, unbegrenzte, durch keinen Deckenabschluss behinderte Welt vor.

Deësis

Der Begriff Deësis (gr.) steht für das Bild des thronenden Christus als Weltenrichter am Tag des Jüngsten Gerichts. Neben ihm befinden sich, stehend oder kniend, fürbittend Maria und Johannes der Täufer. Von einer 'kleinen Deësis' ist die Rede, wenn sich die Darstellung auf diese drei zentralen Figuren beschränkt, in der 'großen Deësis' wird die Gruppe durch weitere Heilige und Engel ergänzt.

Darstellungen dieser Art, entstanden in Byzanz, sind seit dem 11. Jahrhundert verbreitet.

Deformation

Die Deformation (lat.-frz.) bedeutet Formveränderung. Sie ist ein in der Kunst meist bewusst gebrauchtes Stilmittel, so z.B. im Expressionismus. Hier wird die Form deformiert, um ausdruckssteigernde Entstellungen des Gegenständlichen zu erreichen, gepaart oft mit ungebrochener, intensiver Farbigkeit in großen Flächen. Gelegentlich wird eine übersteigerte Ausdruckskraft auch durch die Verzerrung erreicht.

Dekoration

Dekoration (von lat. 'decus' = Schmuck) bezeichnet die künstlerische Ausschmückung von Gegenständen und ihre Verzierung. Gleichwohl kann es sich um Bauwerke handeln, deren Einzelglieder oder Räume. Diese können durch malerische Werke, Werke der Plastik oder des Kunstgewerbes ausgestattet werden. Die Bezeichnung 'Dekor' wurde für die Dekoration von Gefäßen (so z. B. bei Fayencen, Porzellan etc.) geprägt.

Denkmal

Ein Denkmal ist ein zur Erinnerung an bestimmte Personen oder Geschehnisse geschaffenes Werk aus der Bau- bzw. Bildhauerkunst.

Design

Unter Design (engl.) versteht man Entwurf und Formgebung, das Anschaffen, den Entwurf von formgerechten Gebrauchsgegenständen.

Desornamentado-Stil

Der Begriff 'Desornamentado-Stil' (span.) meint 'schmucklosen Stil'. Zur Zeit der Regierung Philipps II. (1555–1598) in der spanischen Renaissance aufkommend, als strenge Version der italienischen Renaissance, benennt dieser Begriff den zu dieser Zeit bevorzugten schlichten, undekorierten Stil, die undekorierte Fläche.

Diaphanbild

Ein Diaphanbild (gr.) ist ein durchscheinendes Bild. Meist ist es ein Werk, das durch auf Glas oder ein anderes transparentes Material (z. B. Pergament) aufgetragene Lasurfarbe entsteht.

Diptychon

Die Bezeichnung Diptychon stammt aus dem Griechischen und bedeutet 'zweimal gefaltet'. Sie steht für ein zweiteiliges Tafelbild. Es handelt sich dabei um zweiflügelige, beschnitzte oder bemalte, mit Scharnieren verbundene (Altar-)Tafeln. In der Ausführung mit drei Tafeln spricht man von einem Triptychon, eine mehrtafelige Version wird Polyptychon genannt.

Ecce homo

Der Ausspruch 'Ecce homo', aus dem Lateinischen stammend, bedeutet soviel wie: 'Siehe, welch ein Mensch!'. Es sind die Worte Pilatus' (nach dem Johannes-Evangelium 19,5), die er ausruft, als er den gegeißelten, dornengekrönten, gefesselten Christus dem Volke vorstellt. Viele Künstler haben sich dieser Szene angenommen, unter ihnen Dürer und Rembrandt. Es gibt auch gekürzte Darstellungen dieser Szene, die nur Christus zeigen; sie können als Andachtsbilder dienen.

Einlegearbeit

Als 'Einlegearbeit' bezeichnet man das Einfügen von Plättchen eines bestimmten Materials in ein andersfarbiges Material der gleichen – oder einer anderen – Struktur. Auch das Zusammensetzen von Plättchen von unterschiedlicher Größe und Farbe auf einer einzigen Unterlage nennt man so. Der Begriff Einlegearbeit fungiert also als Oberbegriff für verschiedenste Kunsttechniken wie das 'Mosaik', die 'Inkrusation' oder die 'Tauschierung'. Die Übergänge zwischen diesen Techniken sind fließend; sie lassen sich weder sprachlich noch begrifflich genau voneinander trennen. (> siehe u.a. auch: 'Intarsia')

Emblem

Ein 'Emblem' (gr.-lat.-frz. "eingelegtes, eingesetztes Stück") ist ein Sinnbild, ein sinnbildhaftes Attribut oder, allgemein gesprochen, ein Kennzeichen. Das Emblem funktioniert als Kunstform; unter Zuhilfenahme von Bild und Wort will das Emblem an sich unanschauliche Sachverhalte bildlich anschaulich machen. Oft heftet dieser Kunstform dabei ein gewisser Rätselcharakter an.

Entwickelt wurde das Emblem in der Renaissance durch den Humanismus. Verbreitet wurden Embleme durch Emblembücher; als älteste Sammlung gilt das "Emblematum liber" des Andrea Aleiati von 1532.

Aufgebaut ist ein Emblem im einzelnen durch das 'Lemma' (Überschrift, Wort, Wahlspruch oder Devise) - in der Regel ist dies ein kurzer lateinischer oder griechischer sprichwortartiger Text, der auch in die Darstellung verwoben sein kann - und dem 'Ikon' (auch Pictura, Imago, Sinnbild) als dem Bildanteil. Liest man beide zusammen, so machen sie das zu entschlüsselnde "Rätsel'" aus. Dieses wird dann nun seinerseits durch die 'Unterschrift' ('Subscriptio'), meist in Form eines Epigramms, erläutert, da es den symbolischen oder allegorischen Sinn des Bildes aufgreift und zu 'enträtseln' versucht.

Besonders in der Barockzeit (16.–18. Jahrhundert) gehörte das Emblem zu einer der beliebtesten und populärsten Kunstformen. Am häufigsten fand es Gestalt in Form des Kupferstichs.

Emblematik

'Emblematik' nennt sich die Wissenschaft, die sich mit Erforschung von Entstehung, Geschichte und Bedeutung von Emblemen beschäftigt. (-> siehe: 'Emblem')

En face

Die Bezeichnung 'en face' (frz. = 'von vorn (gesehen)') wird verwendet für die Vorderansicht, d. h. für eine von vorn, also frontal wiedergegebene Ansicht (z. B. bei einem Bildnis). Der Ausdruck findet meistens bei Porträts Verwendung.

(> Die Seitenansicht eines Porträts dagegen bezeichnet mal als 'Profil')

Englischer Gruß

Unter dem 'englischen Gruß' versteht man die Grußworte des Erzengels Gabriel bei der Verkündigung von Christi Geburt an Maria (siehe: Lukas 1, 26 ff.). ("Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.") Die Bezeichnung des Grußes als 'englisch' leitet sich von 'Engel' ab. Auch das einfache, verkürzte 'Ave Maria' gilt als Englischer Gruß ("Gruß des Engels").

Die lateinischen Grußworte "Ave Maria" (Gegrüßt seist du, Maria ...) werden häufig auf Spruchbändern wiedergegeben und gelten als Symbol der Verkündigung (Annuntiatio). Eine der bekanntesten Darstellungen des Englischen Grußes ist die plastische Gruppe des Veit Stoß im Chor der Nürnberger St. Lorenzkirche. Sie stammt aus den Jahren 1517/18.

Faksimile

Der Terminus 'Faksimile' kommt von lateinisch 'fac simile' = 'mach ähnlich' und ist die Bezeichnung für eine auf mechanischem Wege hergestellte Nachbildung bzw. Reproduktion, welche in Größe und Ausführung mit dem Original genau übereinstimmt. Meist wird der Begriff 'Faksimile' für den Nachdruck alter Graphiken oder (Hand-)Schriften gebraucht. Heute werden sie für gewöhnlich mit Hilfe photomechanischer Verfahren hergestellt (Reproduktionsphotographie).

Fassadenmalerei

Die Fassadenmalerei ist eine vom 14. Jh. bis ins 19. Jh. beliebte Verzierung der Schauseite von Gebäuden mit *Wandmalereien, die al fresco (Fresko) oder al secco (Seccomalerei) ausgeführt sein können. Auch den Kratzputz (Sgraffito) kennt man als weitere Verzierungsform. Zu Anfang blieb die Fassadenmalerei meist auf eine Quaderung oder auf farbige Zierleisten, wie etwa bei Umrandungen von Fenstern und Türen, beschränkt, auch kamen Friese, um die Fassade zu gliedern, zum Einsatz. Ebenfalls gängig: das Darstellen von Wappen oder eine emblematische Darstellung des Hausnamens. In der Renaissance waren vor allem Scheinarchitekturen, später Heiligendarstellungen und ganze Bildfolgen gebräuchlich. Eine Sonderform der Fassadenmalerei ist die in ländlichen Gebieten seit der 2. Hälfte 18. Jh. beliebte Lüftlmalerei.

Figura serpentinata

Der Ausdruck 'Figura serpentinata' kommt von lateinisch ''serpens' = 'Schlange', bzw. 'serpentinus' = 'schlangenförmig'. Er findet zum einen Anwendung in der Ornamentik, dort ist er eine Bezeichnung für ein Spiralmotiv. Zum anderen benennt der Terminus eine schlangenförmig gewundene gemalte oder plastisch ausgeführte Figur. Diese Darstellungsweise der in sich geschraubt anmutenden Gestaltung ist typisch und charakteristisch für Werke des Manierismus. Unter anderem findet man frühe Beispiele solcher 'geschlängelter' Figuren bei Leonardo da Vinci ('Anna Selbdritt'), Raffael ('Galatea' im Triumphfresko in der Villa Farnesina, Rom) und Michelangelo ('Libysche Sibylle', Sixtinische Kapelle).

Firnis

'Firnis' nennt man eine an der Luft trocknende Flüssigkeit zum Schutz von Gegenständen, Malschichten etc.

Fries

Der Begriff 'Fries' kommt von dem französischen 'frise' und meint einen bandartig verlaufenden, ornamental oder figürlich gestalteten Zierstreifen. Er kann als Malerei oder Relief ausgeführt sein und dient hauptsächlich zur Gliederung einer Fläche und als Dekor. Bei antiken Bauwerken finden wir Friese als Schmuck zwischen Architrav und Hauptgesims. Handelt es sich bei dem Darstellungsgegenstand um figurale Gestaltung, so ist der Fries im Allgemeinen breiter als bei ornamentaler. Der wohl bekannteste Figurenfries der Antike ist der Parthenon-Fries auf der Akropolis in Athen (von dem Bildhauer Phidias).

>> Bekannte ornamentale Friesarten: Bukranion-Fries, Deutsches Band, Kegelfries, Kreuzungsbogen-Fries, Münz-Fries, Plattenfries, Schachbrett-Fries (Würfel-Fries), Scheiben-Fries, Schindel-Fries, Schuppenmuster, Zahn-Fries, Zangenfries, Zungenband:

Frottage

Technik, bei der durch Reiben mit Bleistift oder Kreide über eine unebene Oberfläche ein Reliefbild entsteht. Von Max Ernst zur Kunstform erhoben – ein schönes Beispiel für kreative Zufallsnutzung.

Gebrochene Farbe

Gebrochene Farbe ist grauwertige Farbe, eine solche Farbe entsteht durch Beimengung der Kontrastfarbe (der im Farbenkreis gegenüberliegenden) zu einer reinen Farbe.

Genius

Der Begriff 'Genius' (lateinisch = 'Erzeuger') bezeichnet im Glauben der alten Römer die Personifikation der dem Manne innewohnenden und mit ihm sterbenden zeugenden Kraft. Dieses 'innere Wirkungsprinzip' wurde als Geisterwesen, als Schutzgeist verehrt. Man brachte seinem speziellen Genius Opfergaben dar. Der Genius repräsentierte die Persönlichkeit des Mannes und gab ihm die Fähigkeit zur Zeugung von Nachkommen. Ihm entsprach, als weibliches Gegenstück, die von den Frauen verehrte Göttin Juno, als Inbegriff der Gebärkraft. Der spezielle Ausdruck 'genius loci' meint den Schutzgeist eines bestimmten Ortes und verkörpert die an einen Ort gebundenen positiven Kräfte. Dargestellt wurden Genien in der Antike zunächst als Schlangen oder bärtige Männer mit Füllhorn und Zepter. Später dominierte die Gestaltung als geflügelte Lichtwesen, die z. B. Porträtmedaillons und Inschriftentafeln trugen und präsentierten (z. B. auf Konsulardiptychen). Auf spätmittelalterlichen Objekten sind Genien vor allem auf Schatullen aus der 'Embriachi-Werkstatt' einer in Florenz und Venedig etablierten Elfenbeinschnitzer-Werkstatt des 15. Jahrhunderts, zu finden.

Der Begriff Genius wird oft auch synonym mit der Bezeichnung Genie verwendet.

Glasfenstermalerei

'Glasfenstermalerei' bzw. 'Glasmalerei' bezeichnet gemeinhin die Herstellung farbiger Fenster mit bildlichen Darstellungen. Das durchscheinende (Tages-)Licht erzeugt eine Farbenpracht, welche eine oft als mystisch bis feierlich empfundene Stimmung evozierte, so dass deshalb die Glasmalerei im sakralen Bereich – im Mittelalter diente die Glasmalerei nicht nur als Zierde, sondern auch zur Verbreitung religiöser Informationen, z. B. über Heilige und ihre Legenden – sehr populär wurde. So steht die Glasmalerei häufig im Dienste der Architektur, ihre Blütezeit: die Gotik, als Teil des Gesamtkonzepts.

Figürliche Bilder und Ornamente wurden aus farbigen Glasstücken mosaikartig zusammengefügt und in Bleiruten gefasst. Grundlage war der 'Scheibenriss', ein als 'Karton' ausgeführter farbiger Entwurf. Nach der Schmelze, in der das Glas als Glasmasse gefärbt wurde, wurde es nach dieser Vorlage zugerichtet. Abgesprengt mittels heißem Draht geschah dann die exakte Formung der Glasstücke mit dem 'Krösteisen', bzw. (seit Mitte des 16. Jahrhunderts) mittels diamantenen Schneidern. Auch eine zusätzliche Bemalung mit 'Schwarzlot' oder anderen Lotfarben war üblich. Bei 600 ° C wurden diese eingebrannt, danach erfolgte die Einfassung in Bleiruten.

Glasfenster, die zum Teil einer enormen Höhe und starkem Wind ausgesetzt waren, wurden abgesichert; hierzu dienten 'Sturmstangen' und 'Windeisen'.

>> die ersten Glasfenster: wohl um 580 im Auftrag des Bischofs Gregor von Tours

>> die ältesten erhaltenen Reste von als Glasmalerei gefertigter Fenster: romanisch (11. Jahrhundert), Augsburger Dom

>> Mitte des 12. Jahrhunderts: Fenster im Chor von St. Denis (Paris), Fenster der Westseite der * Kathedrale von Chartres

Nach dem Niedergang der Glasmalerei während des Barock, erlangte sie im 19. Jahrhundert, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine erneute Popularität und 'Blütezeit'. In der Neuzeit modifizierte sich die Technik der Glasmalerei. Das Einfärben der Glasmasse, das mosaikartige Zusammenpuzzeln der verschiedenen Glasstückchen und ihr Verbinden durch Bleiruten wurde durch das Malen und Einbrennen der Darstellung mit 'transluzider' Schmelzfarbe auf der Rückseite des Glases ersetzt.

Goldener Schnitt

Der 'Goldene Schnitt' (lateinisch 'sectio aurea', französisch 'section d'or') meint die Teilung einer Strecke in zwei ungleiche Abschnitte; dies funktioniert in der Weise, dass das Verhältnis des größeren zum kleineren Abschnitt dem der ganzen Strecke zum größeren Abschnitt entspricht. Der Goldene Schnitt ist also ein bestimmtes Verhältnis zweier Längen von Strecke, welches in der Kunst und Architektur sehr häufig als ideale Proportion sowie als Inbegriff von Ästhetik und Harmonie gilt. Inwieweit die dieses Verfahren in der Kunst zu besonders ästhetischen Resultaten führt, ist im Endeffekt eine Frage der jeweils herrschenden Kunstauffassung. Viele Künstler benutzten ihn zielgerichtet - bei vielen Werken wurden aber auch Kunsthistoriker erst im Nachhinein fündig.

In der Renaissancekunst wurde das schon in der antike bekannte Wissen um den Goldenen Schnitt reaktiviert, er wurde, als das ideale Zahlenverhältnis und Ausdruck von Harmonie, insbesondere von Architekten, Typographen, Malern, Bildhauern und Musikern propagiert und von dem italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci (um 1180-1240) fundiert nachgewiesen. Da sich künstlerische Gegebenheiten nur schwerlich in strenge mathematische Konzeptionen pressen lassen, erlangte er allerdings beim Kompositionsaufbau von Bildern nie völlige reale Bedeutung - Künstler wie Raffael und Tizian studierten zwar eingehend die Regeln des Goldenen Schnitts, doch fiel bei ihnen immer die Entscheidung zugunsten der Kunst vor der theoretischen Idealproportion, was sie Abweichungen hinnehmen ließ. Genauer an die mathematischen Proportionsvorgaben hielten sich viele Künstler des Kubismus.

Weitere gängige Bezeichnungen für den goldenen Schnitt sind 'stetige Teilung' und 'göttliche Teilung' (lat. 'proportio divina').

> (zugeschriebene) Beispiele für die Verwendung des Goldenen Schnitts:

>> zahlreichen Skulpturen griechischer Bildhauer, z.B. der 'Apollo von Belvedere' des Leochares (um 325 v. Chr.), Werke von Phidias (5. Jhd. v. Chr.)

>> Gemälde der Renaissance, z.B. bei Raffael, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer (Beispiel: Dürers Selbstbildnis, 1500 / der Kupferstich Melancolia I, 1514)

>> Künstler der Neuzeit (Goldener Schnitt bewusst eingesetzt): Mondrian, Paul Signac, Georges Seurat, Hergé, die Künstler der Section d'Or

>> Fotografie: Henri Cartier-Bresson

Goldgrund

Der 'Goldgrund', ein 'Hintergrund' aus Blattgold, wurde unter Einfluss byzantinischer Kunst seit dem 4. Jh. n. Chr. verwendet. Er fand Verwendung meist für Herrscherdarstellungen und sakrale Szenen in Malerei, Reliefschnitzerei und Buchmalerei. Gold, als Sonnensymbol, schien den wiedergegebenen bedeutenden Personen 'angemessener' als übliche Fonds. Ein weiterer Aspekt ist die Klarheit der hinterfangenden Figur in der Darstellung; die Gegenstände heben sich vorteilhaft vor dem warmen Goldgrund ab, ohne dass das Auge des Betrachters durch einen zu unruhigen Hintergrund irritiert oder abgelenkt würde. Populär in ganz Europa seit dem Mittelalter, wurde der Goldgrund sowohl bei sakralen als auch bei profanen Werken eingesetzt. Es geschah auch, dass der Grund durch rote oder blaue Ornamente gemustert oder gelüstert (d. h. lasiert) wurde. Üblich war dieses Überziehen des Goldfonds mit farbigen Lacken bei der Verwendung von Blattsilber (bzw. Zwischengold) statt Blattgold. In der westlichen Kunst setzte sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts der naturalistisch gestaltete Hintergrund vollständig durch; bei der Ikonenmalerei wurde er beibehalten.

Grisaille

Eine ausschließlich in Grautönen gemalte Technik, oft zur Nachahmung von Skulpturen oder als Untergrund. In der Kunstgeschichte unterschätzt – aber handwerklich raffiniert.

Hell-Dunkel-Malerei

Die 'Hell-Dunkel-Malerei' ist ein Mittel der Bildgestaltung, deren Effekt auf dem Kontrast von Hell und Dunkel gründet.

Den Wechsel von hell und dunkel für die Malerei fruchtbar zu machen, übernahm diese erst im 16. Jahrhundert, die diesen Effekt in der , oft mystisch anmutenden Graphik (Holzschnitt, Schrotblatt etc) auffand, in der das harte, abrupte Changieren von hellen und dunklen Partien meist unvermeidbar war. In der Barockzeit erlebte diese Art zu Malen ihre Blütezeit. Ausgelöst durch grelle Licht- und Schatteneffekte, werden früher scharfe Umrisslinien abgelöst durch stark kontrastierend ausgeführte helle und dunkle Kompositionselemente. Einige der bedeutendsten Vertreter und Vorbilder dieses Malstils waren Caravaggio, Rembrandt oder auch Goya. Die Technik des Hell-Dunkels wird oft auch mit dem italienischen Begriff 'Chiaroscuro' oder dem französischen Terminus 'Clair-obscur' bezeichnet. Ihre wohl extremste Ausprägung findet diese Malerei in der Anwendung von Schlaglichtern und Schlagschatten. Hebt man einzelne Partien mit Hilfe einzelner Licht- und Glanzpunkte hervor, spricht man von 'gehöht'.

Zu den extremsten Formen der Hell-Dunkel-Malerei zählen die Malerei mit Schlaglichtern und Schlagschatten. Beim Hervorheben kleiner Partien durch das Aufsetzen einzelner Licht- oder Glanzpunkte spricht man von 'gehöht'.

Herz-Jesu-Bild

Unter 'Herz-Jesu-Bild' versteht man die Darstellung des blutenden Herzens Jesu, manchmal von Nägeln durchstochen, von Dornenkrone oder Glorie eingefasst. Seit den spätmittelalterlichen Holzschnitten wird es als Andachtsbild aufgefasst. Ursprünglich von den Kartäusern, später, im Nachmittelalter, meist von den Jesuiten auf Paramenten (d. h. auf den im Kirchenraum und in der Liturgie verwendeten Textilien) und Devotionalien (das meint auf Gegenständen der Frömmigkeit, wie Kreuzen, Rosenkränzen, Heiligenfiguren, Medaillen etc.) im Zuge der 'Herz-Jesu-Verehrung' dargestellt, wurde es als Symbol der göttlichen Liebe verstanden. Später dann wurde Christus selbst ganz- oder halbfigürlich gezeigt, das Herz auf der Brust tragend; das Motiv taucht besonders auf den so genannten, in Gebetbücher eingelegten, 'Heiligenbildchen' des 18./19. Jahrhunderts auf.

>> Grundtext der 'Herz-Jesu-Verehrung' aus dem Evangelium ist Joh. 19,34; das von der Lanze des römischen Soldaten durchbohrte Herz Jesu, als Synonym für das erlösende Leiden, das durchbohrte Herz und als Quelle der Sakramente und der Kirche

>> Das 'Herz-Jesu-Fest': Jeweils am dritten Freitag nach Pfingsten; Papst Pius IX. führte es 1856 als Gedenktag für die ganze Kirche ein

>> 'Herz-Jesu-Freitag': der erste Freitag jeden Monats

Historienmalerei

In der 'Historienmalerei' - ihrerseits eigenständige Bildgattung - übernimmt das 'Historienbild' die Darstellung eines geschichtlichen Geschehens in einem Werk der Tafel- und Wandmalerei in realistischer oder ideal-überhöter Form; dabei umfasst ihr Themenkreis bis zum 18. Jahrhundert jegliche religiöse, mythologische und literarische Stoffe, vielfach durch Legenden angereichert, und konkretisiert die entscheidende geschichtliche Begebenheit, um sie dem Gedächtnis der Nachwelt einzuprägen.

Formen der Historienmalerei sind u.a. Schlachtenbilder und Ereignisbilder ('Ereignismalerei'). Die Darstellung eines historischen Ereignisses findet sich auch häufig kombiniert mit der Glorifikation eines Herrschers (bzw. eines adligen oder auch klerikalen Auftraggebers). Bereits im Altertum, u.a. im alten Ägypten, wurden Vorformen der Historienbilder als Wandschmuck, bei den Assyrern als Relief, etabliert; in der klassischen Antike und der Spätantike favorisierte man Mosaike (siehe u.a. das (leider stark beschädigte) 'Alexandermosaik', röm., aufgefunden im 'Haus des Fauns'/Pompeji, heute im Museo Nazionale, Neapel, welches den Triumph Alexanders d. Gr. über den Perserkönig Darius darstellt).

Seit dem Barock finden Schlachtenbilder weite Verbreitung, ebenso sind historisch bedeutende Geschehnisse gefragt, wie etwa Triumphzüge, Revolten, politische Ereignisse usw. (Diesem politischen Aspekt nahm sich u.a. sehr der akademische Malstil des 19. Jahrhunderts zum Vorwurf, zu dessen maßgeblichen Vertretern in Deutschland Maler wie Wilhelm von Kaulbach (1804-1878), Karl von Piloty (1826-1886), Adolph von Menzel (1815-1905) und Anton von Werner (1843-1915) zählen.) Die Geschichte wird zur Fundgrube der Künstler, die sich aus diesem Fundus bedienen. Die Popularität der Historienmalerei gipfelt im 'Historismus'; sie wird regelrecht zur Modeerscheinug - und immer mehr zur 'konservativen', (sowie auch ‘identitätsschaffenden’!) Sicherung des Vermächtnisses von Nation, Staat und Religion...

Hochbau

Der 'Hochbau' befasst sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken, die an und über der Oberfläche liegen.

>> Schule von Chicago - eine Gruppe von Architekten aus Chicago, die, nach dem großen Brand von 1871, für die einsetzende Hochbauweise richtungweisend waren. 1885, mit dem erstmals angewendeten Metallskelettbau wurde die Errichtung der sogenannten 'Wolkenkratzer' möglich

>> 'form follows function' (die Form folgt der Funktion) - Ausspruch Louis H. Sullivans, Hauptvertreter der Schule von Chicago, Vertreter des Funktionalismus.

Ikone

Nicht nur im religiösen Kontext bedeutend. Ikonen (besonders in der orthodoxen Kunst) folgen strengen Regeln und symbolisieren das „Unveränderliche“ – ein starker Kontrast zur westlichen Kunstauffassung.

Ikonographie

'Ikonographie' (von griechisch 'eikon' = 'Bild', und griechisch 'graphein' = 'schreiben') ist die Bezeichnung für die Lehre von den Bildinhalten; also Motivkunde und damit die Wissenschaft von der Identifikation, Beschreibung, Klassifizierung und Deutung von Bildinhalten der Bildenden Kunst. Als Teilgebiet der Kunstgeschichte, das die Beurteilung einzelner Bilder zum Gegenstand hat, wird bei dieser Methode jedes Werk unter verschiedenen speziellen Gesichtspunkten betrachtet. Hierbei liegt besonderes Gewicht auf historischem Quellenstudium, der Berücksichtigung von literarischen Zeugnissen (Literatur, Philosophie, Theologie etc.), die auf die jeweiligen Motive und ihre Darstellungsweise Einfluss hatten.

Erstens die Beschreibung der wiedergegebenen Personen und Dingen, zweitens das Herausstellen eventuell bestehender Verbindungen zwischen den einzelnen Darstellungen (Ergebnisse dieses Vorgehens erklären zumeist das Motiv und damit den Titel des Kunstwerks) und zuletzt die abschließende Deutung des Themas und die Entschlüsselung 'verborgener' Botschaften (Symbole, Attribute, Allegorien etc.) – diese Schritte beschreiben das Vorgehen bei dieser wissenschaftlichen Methode... einer entscheidenden kunstwissenschaftlichen Herangehensweise, aber – wichtig! – sie ist nicht die einzige Möglichkeit, Bilder zu interpretieren! Weder wird nach der Autorschaft, noch nach dem Stil eines Kunstwerks gefragt. Die ikonographische Methode zeigt den Weg auf, mit den Inhalten eines Bildes umzugehen, sie zu bestimmen und richtig zu benennen.

Die 'Ikonographie' wird häufig mit dem Begriff 'Ikonologie' gleichgesetzt. Im Allgemeinen besteht aber der Unterschied darin, als 'Ikonographie' im Zusammenhang mit Einzelwerken verwendet wird, wohingegen der Terminus 'Ikonologie' bei größeren künstlerischen Komplexen eingesetzt wird.

>> siehe auch Schlagwort Ikonologie

Ikonologie

Der Begriff 'Ikonologie' (von griechisch 'eikon' = 'Bild', und griechisch 'lógos' = Lehre') benennt die in den 20er und 30er Jahren entstandene 'neue' Forschungsrichtung der Kunstgeschichte, die sich, ergänzend zu den wertindifferenten Methoden von Form- und Stilanalyse und Ikonographie, auf eine komplexere kunstwissenschaftlichere Betrachtungsweise einlässt. In der Deutung der symbolischen Formen sollte, so Aby Warburg, der den Begriff 1912 einführte, die Ikonologie (im Unterschied zu der Ikonographie) nicht nur bei der Betrachtung des Einzelkunstwerks verharren und sich auf dieses beziehen. Sie sollte stattdessen in 'Systemerfassung', d.h. entwicklungsgeschichtlicher Betrachtung ein und desselben Motivs in einem Werk, die Veränderungen seiner ikonographischen Bedeutung seit seinem Ursprung bis hin zur zeitgenössischen wissenschaftlichen Auslegung miteinbeziehen. Vor allem bei Kunstwerken mit vielschichtigen Bedeutungen, wie beispielsweise einem Stillleben, wirkt diese Methode erhellend, da bei Analysen desselben vor allem die Suche nach den Begründungen der jeweiligen Gestaltung der Motive zum Hauptinteresse der Beschäftigung werden kann.

Erstmals angewandt wurde die ikonologische Methodik 1912 vom oben genannten Aby Warburg in seinen Untersuchungen der Fresken im Palazzo Schifanoia in Ferrara. Erwin Panofsky spezifizierte die Ikonologie 1939 weiter zu einem Dreistufenschema der Interpretation: der präikonographischen (1), ikonographischer (2) und ikonologischer Analyse (3). Hierbei unterschied er die drei Ebenen Phänomensinn, Bedeutungssinn und Dokumentsinn.

Die ikonologische Methode zur Analyse visueller Phänomene funktioniert ebenso als 'kulturwissenschaftliche' Theorie, als Analyseschema von Formen und Inhalten bildlicher Symbole, grenzüberschreitend über Epochen und Medien hinweg...

>> siehe auch Schlagwort Ikonographie

Illusionsmalerei

Als 'Illusionsmalerei' bezeichnet man die Art der Malerei, die, in ihrem Wesen ganz und gar fremdreflexiv, als 'Gemachtes', als Malerei, nicht erkennbar sein soll. Dem Betrachter soll Wirklichkeit suggeriert werden, der Schein von Realität und so der Eindruck vorgetäuscht werden, das wiedergegebene Objekt existiere tatsächlich. Häufig werden bei diesen Malereien Architekturformen (Scheinarchitektur, Quadraturmalerei) wie u.a. Fenster, Säulen etc. vorgetäuscht sowie z.B. Raumtiefe simuliert. So genannte 'Konturgemälde' sowie Bilder mit 'Trompe l'oeil'-Effekt zählen ebenso zur Illusionsmalerei.

>> siehe auch Schlagworte Trompe-l'oeil, Quodlibet, Scheinarchitektur, Lüftlmalerei, Quadraturmalerei

Impression

Ein Schlüsselbegriff des 19. Jahrhunderts – nicht nur für den Impressionismus, sondern für das grundlegende neue Sehen. Die flüchtige Wirkung des Moments wurde zum zentralen Anliegen.

Innenarchitektur

'Innenarchitektur' umfasst das Planen und Umsetzen einer Gestaltung von Innenräumen.

>> Dieses kann durch unterschiedliche Mittel geschehen:

> durch architektonische Mittel (z. B. Grundriss, Raumhöhe, Anlage der Fenster und Türen)

> durch Raumausstattung (z. B. Deckengestaltung oder Fußbodenbeläge)

> durch Raumausschmückung (z. B. Möbel, Lampen, Vorhänge)

>> Bei der Umsetzung der Gestaltung sind verschiedene Berufsgruppen beteiligt.

> Der Tischler baut und montiert Einbaumöbel.

> Der Raumausstatter bereitet Stoffe etc. vor und bringt sie an.

> Der Maler tapeziert und streicht Wände und Decke etc.

Künstlerische Autonomie

Ein zentrales Konzept seit dem 18. Jahrhundert: Kunst als von Zweck und Funktion befreites Tun. Grundlage für die moderne Kunstauffassung.

Landschaftsarchitektur

Unter 'Landschaftsarchitektur' im speziellen Sinne ist die Planung zu verstehen, die nicht Gebäudearchitektur betrifft; sondern den Freiraum, im Sinne von 'nicht bebautem Raum'.

>> Park von Versailles, Englischer Garten in München, Central Park New York, Herrenhäuser-Gärten Hannover, ...

Lüftlmalerei

Lüftlmalerei' ist die Bezeichnung für die im alpenländischen Raum, in Oberbayern (besonders im Werdensfelder Land) und in Tirol, heimische volkstümliche illusionistische Fassadenmalerei, quasi eine volkstümliche Variante des Trompe-l'oeil.

Bunte Zierleisten, Friese, Fenster und Türen einrahmende Ranken, gemalte Landschaften und Figuren sind das Darstellungsspektrum dieser Malerei, die in Freskotechnik aufgetragen wird. Auf den frischen Kalkputz aufgetragen, dringt sie tief in den noch feuchten Mörtel ein, was der Malerei eine lange Haltbarkeit gewährt.

Es gibt unterschiedliche Varianten für die Herkunft des Begriffs. Vielleicht wurde sie 'Lüftlmalerei' genannt, da die Maler bei der Fassadenmalerei in luftiger Höhe an frischer Luft tätig waren. Eine andere Version nennt einen gewissen Josef oder Ignaz bzw. Korbinian Lüftl, der auf diese Art der Malerei spezialisiert gewesen sein soll, als Namensgeber. Die gängigste Erklärung ist der Rückbezug auf den Initiator der Lüftmalerei, Franz Seraph Zwinck (1748-1792) aus Oberammergau, und auf dessen Heimathaus 'Zum Lüftl'.

>> siehe auch Schlagworte Illusionsmalerei, Trompe-l'oeil, Scheinarchitektur

Malerei

Der Begriff 'Malerei' ist eine in Abgrenzung und Unterscheidung zur 'Graphik' und 'Zeichnung' eingeführte Bezeichnung für Bildwerke, welche ausschließlich mit Farben ausgeführt wurden. Bezüglich des verwendeten Farbmaterials unterscheidet man unterschiedliche Techniken, u. a.:

>> Aquarell, Ölmalerei, Temperamalerei, Camaieumalerei, Clairobscur, Fresko, Enkaustik, Gouache, Grisaille, Mineral-/ Silikatmalerei, Mischtechnik, Seccomalerei Wismutmalerei.

Materialgerechtigkeit

Ein Begriff aus der Kunsttheorie (z. B. bei Adolf Loos oder im Bauhaus). Meint: Materialien sollen so verwendet werden, wie es ihrer Natur entspricht – Holz darf Holz sein, Beton darf roh sein.

Monochromie

Einfarbige Werke – scheinbar simpel, tatsächlich komplex. Künstler wie Yves Klein oder Ad Reinhardt nutzten sie, um Seherfahrungen zu provozieren.

Mosaik

Das Wort 'Mosaik' leitet sich aus dem arabischen 'musáuwak' ab, welches 'geschmückt' oder 'verziert' bedeutet.

In der Mosaikkunst entstehen durch Zusammenfügen von kleinen verschiedenfarbigen und/oder verschieden geformten (oft würfelförmigen) Stücken (aus dauerhaftem Material wie Stein oder Glas, auf feuchtem Estrich aufgetragen; aber auch aus Teilen von Papier oder textilen Stoffen) Muster oder Bilder, Flächendekorationen.

Negativform / Negativraum

Ein häufig übersehener Begriff aus der Komposition – der Raum „zwischen den Dingen“. Viele moderne Künstler nutzen ihn bewusst zur visuellen Spannung.

Objektkunst

Die 'Objektkunst' ist eine Kunstrichtung der Moderne, die vorhandene Gegenstände zum Kunstwerk erklärt, indem diese, unbearbeitet, aus ihrem üblichen Zusammenhang gerissen und in einen neuen, ihnen fremden Kontext gesetzt, von ihrem eigentlichen Verwendungszweck losgelöst und zum Kunstwerk umfunktioniert werden.

Ihre Anfänge nahm die Objektkunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang der allgemeinen Neuorientierung der Kunst. Ursprungsformen dieser Ausdrucksform liegen in den Materialmontage / Collagen der Kubisten und Dadaisten sowie in den 'Ready-mades' Marcel Duchamps (1913). Ab den 1960er Jahren entwickelte sich die Objektkunst hin zum Monumentalen, so bis hin zu begehbaren Environments und Architekturgebilden à la Kurt Schwitters (Merzbauten)

>> Mit der Objektkunst in Verbindung gebracht werden u. a. Akkumulation, Assemblage, Collage, Objet trouvé, Ready-mades

Objet trouvé

Unter 'Objet trouvé' (aus dem Französischem, 'gefundener Gegenstand') versteht man ein Objekt, einen Alttags- oder Naturgegenstand oder Teile desselben, der zum 'Kunstwerk' gemacht wird, indem der Künstler ihn 'findet' und in ein Kunstwerk verwandelt oder integriert. Zusätzliche Verfremdung durch beispielsweise Zerlegung oder neue Farbgebung ist dabei möglich. Im Umkreis des Dadaismus entstanden, als dreidimensionale Erweiterung der Collage konzipiert, z.B. mit verschiedensten Fundstücken in zweckfreier Kombination von trivialen Dingen und Materialien in neuen Sinnzusammenhängen zur Assemblage zusammengefügt, wird das objet trouvé 'missbraucht', seinem ursprünglichen Daseins-/ Gebrauchszweck beraubt. So überwiegt primär die formal-ästhetische Qualität der Gegenstände, die, in diesen neuen Kontext des 'Kunstwerkes' gesetzt, oft neue, 'überraschende' Eigenschaften entwickeln und Assoziationen auszulösen im Stande sind. Im Regelfall bleibt das Einzelobjekt als solches erkennbar, was eine Verbindung zwischen Kunstwerk und außerkünstlerischer Realität (sprich: Alltag) schafft. Spielerisch, anarchisch, provokant - das objet trouvé markiert als künstlerisches Gestaltungsprinzip den Charakter des Zufälligen sowie das spielerische Faktum der Kreativität. In der Dada- und Surrealismus-Kunst wurde es zum wichtigen Gestaltungselement erhoben.

Was in der Literatur galt, als literarische Vorwegnahme des (surrealistischen) objet trouvé – Lautréamonts formuliertes Bild 'Schön [...] wie die Begegnung einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Operationstisch' (Lautréamont, Die Gesänge des Maldoror, in: ders. Das Gesamtwerk wurde auch in der Kunst Programm. Dieser metaphorische Kollage-Prozess der produktiven Kombinatorik, der Metapherngenese durch automatische Schreibweise, der psychische Automatismus findet Anwendung im zufällig, unbewusst Ausgewählten der Objektkünstler.

Als Erster verwirklichte Marcel Duchamp das Konzept des objet trouvé in seinen Ready-mades, so z. B. in seinem 'Fahrrad-Rad (1913), 'Flaschenständer' (1914) oder 'Fontäne' (1917). 'Fahrrad-Rad' bestand noch aus einer Kombination aus Rad, Fahrrad-Vordergabel und Holzhocker; die anderen beiden Werke – ein industriell hergestelltes Drahtgestell zur Flaschentrocknung und ein Urinal – werden unbearbeitet, für sich allein, auf einen Sockel gestellt und zu Kunst stilisiert.

Es entwickelten sich zahlreiche Spielarten dieser Objektkunst, die mit den verschiedensten ästhetischen und inhaltlichen Beweggründen der Künstler in Zusammenhang stehen.

>> Environment, Nouveau Réalisme, Fluxus, Pop Art, Land-Art

>> Assemblage, Collage, Objektkunst, Ready-mades

Kellerer, Christian, Objet trouvé und Surrealismus, Reinbek b. Hamburg 1968.

Kellerer, Christian, Der Sprung ins Leere. Objet trouvé, Surrealismus, Zen, Köln 1982.

Rotzler, Willy, Objektkunst von Duchamp bis zur Gegenwart, Köln 1972.

Palimpsest

Ursprünglich ein Begriff aus der Buchkunst (wiederverwendete Pergamente) – in der modernen Kunsttheorie als Metapher für Schichtung, Überlagerung, Erinnerung.

Papier collé

Der Terminus 'Papier collé' ist französisch und bedeutet soviel wie 'geklebtes Papier' oder 'Klebebild'. Der Begriff ist ein Synonym, bzw. eine Frühform der Collage und steht sozusagen für eine 'moderne Form' des Stilllebens. George Braque (1882-1963) und Pablo Picasso (1881-1873) entwickelten 1912 die Papier collé als neue Kunst- und Ausdrucksform. Ein erstes Bild von Braque ('Le Portugais', 1911) hatte schon Schrift in Form von Druckbuchstaben enthalten. Braque versah nun in einem weiteren Schritt eine Kohlezeichnung ('Obstschale und Glas') mit Holzmaserung imitierenden Tapetenstücken, Picasso klebte ergänzend Teile eines Wachstuchs auf sein 'Stillleben mit dem Rohrstuhl'. Jetzt wurden Materialien wie Holz, Papier, Tapete etc., welche noch anfänglich in Bildern des analytischen Kubismus gleich dekorativen Bestandteilen mit malerischen Mitteln ins Bild gesetzt wurden, tatsächlich selbst ins Bild eingesetzt.

Diese Materialien, welche der Kunst bisher fremd waren, Materialien der Alltagswelt, wurden nun in den künstlerischen Schöpfungsprozess integriert und konfrontierend mit dem üblichen Malmaterialien vereint. Für Braque bedeutete es, die Eigenständigkeit der Farbe, der Geometrie der Muster und der Maserung der Materialien zu betonen und sie abstrahierend vom Dargestellten zu lösen. Die Materialität der Objekte in den Vordergrund zu stellen, war Picassos Intention. Neben den bereits genannten Materialien wurde auch mit Sand, Stoff, Holz oder auch mit Gebrauchsgegenständen wie z.B. Spielkarten, Verpackungsmaterialien etc. gearbeitet.

Auch Juan Gris (1887-1927) fertigte in dem Zuge kubistische Collagen. Im Gefolge fertigte auch Juan Gris kubistische Collagen.

>> Siehe Collage:

Die Collage, ein künstlerisches Spiel aus Fragmenten und Vielfalt, hat seit ihren Anfängen die Kunstwelt revolutioniert. Von Picasso und Braque über die wilden Dadaisten bis hin zur digitalen Ära bietet diese Technik eine Bühne für kreative Freiheit und experimentelle Ausdrucksformen. Doch während manche die Collage als kraftvollen Akt der Neuschöpfung feiern, kritisieren andere die Grenze zwischen Innovation und Plagiat. Lass uns eintauchen in die facettenreiche Welt dieser Technik – zwischen Kleben, Reißen und digitaler Manipulation – und entdecken, warum die Collage in der modernen Kunst nach wie vor fasziniert und polarisiert.Beitrag: Geschichte der Collage Kunst

Geschichte der Collage Kunst

>> Literatur: Elgar, Frank: Le papier collé du cubisme à nos jours. Paris 1956.

Parergon

Ein Begriff aus der Ästhetik (u. a. von Kant bis Derrida): Das Beiwerk, der „Rahmen“ – scheinbar nebensächlich, tatsächlich tief mit dem Kunstwerk verbunden.

Pathosformel

Ein Begriff von Aby Warburg: Wie sich extreme Gefühlsregungen (z. B. Schmerz, Ekstase) über Epochen hinweg in ähnlichen Körperhaltungen und Gesten ausdrücken.

Pentimento

Aus dem Italienischen für „Reue“: Die Spur früherer Bildzustände, die durch das Übermalen nicht vollständig verschwunden sind. Sichtbares Zögern des Künstlers – oft bei Röntgenuntersuchungen entdeckt.

Plastik

Der Name 'Plastik' leitet sich von griechisch 'plastike' = 'Bildhauerkunst' ab.

Er steht als Allgemeinbezeichnung für die Bildhauerkunst an sich, speziell für dreidimensionale Bildwerke, wie beispielsweise Figurengruppen, Standbilder und dergleichen, die man auch unter dem Namen 'Rundplastiken' oder 'Vollplastiken' differenzierter fassen kann.

Neutral steht die Bezeichnung Plastik vor allem für nichtfigürliche Bildhauerwerke. Reliefs werden manchmal als 'Halbplastiken' bezeichnet, bei ihnen ist ausschließlich die Schauseite ausgeformt.

Quodlibet

Der Terminus 'Quodlibet' (lat. 'was beliebt') ist eine Beschreibung für Bilder, deren Gegenstandsdarstellung derart naturalistisch geschaffen ist, dass der Eindruck real existierender Objekte entsteht, so als handele es sich nicht 'bloß' um eine künstlerische Arbeit sondern um Wirklichkeit. In der Malerei spricht man bei einem solchen, als Sinnestäuschung' angelegten Bild von Trompe-l'œil-Technik (aufwendiger, meist Ölmalerei); der Begriff Quodlibet findet dagegen meist in der Graphik Verwendung, so sind Quodlibet im häufigsten Falle Aquarelle oder mit Zeichenfeder und Tusche angefertigt, wobei ein bekanntes Sujet u.a. ein täuschend echt wirkendes Schriftstück mit z.B. eingerollten ecken, Knicken etc. ist. Auch an der Wand hängende Gegenstände, z.B. vor hölzernem Hintergrund, tauchen, zum Anfassen naturalistisch, in Quodlibets auf.

Ready-mades

Der Name 'Ready-made' ('Readymade'), englisch für 'fertig gemacht', 'gebrauchsfertig', hat seinen Ursprung bei Marcel Duchamp. Dieser deklarierte seit 1913/14 normale (Gebrauchs-)Objekte, welche er aus ihrem alltäglichen Zusammenhang, ihrer üblichen Umgebung herausholte, zu Kunstwerken. Eines seiner bekanntesten, auf diese Weise initiierten Werke, ist das, mit einer Fahrradgabel auf einem Küchenhocker geschraubtes drehbares Fahrradvorderrad. Es gilt als erstes Ready-made-Objekt, gleichzeitig als erste bewegliche Plastik.

Für den 1. Salon der Unabhängigen von New York ('Society of Independents') reichte Duchamp 1917 eine 'Keramikarbeit' ein, 'Fontäne' betitelt. Sie war mit 'R. Mutt' signiert ... Bei diesem Werk handelte es sich um ein handelsübliches, serienmäßig (von einer New Yorker Firma, deren Fabrikant 'Mutt' hieß) gefertigtes Urinoir. Duchamp erntete großen Protest, die 'Fontäne' wurde nicht ausgestellt und er, selber Jurymitglied, wurde von dieser ausgeschlossen. 1920 erst gelang die Präsentation dieses Ready-mades, dieses Urinoirs, als Kunstwerk – was den Ausstellungsort, das Brauhaus Winter in Köln, zur ersten Adresse der rheinischen Avantgarde werden ließ. Es folgten viele provokante Inszenierungen alltäglicher Gegenstände, die zu Meisterwerken hochstilisiert wurden. Nicht mehr Funktion, sondern Form, Auswahl und Art der Präsentation, meist auf einem Podest, war entscheidend.

>> Objektkunst, Objet trouvé

> Daniels, Dieter, Duchamp und die anderen. Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte. in der Moderne, Köln 1992.

Scheinarchitektur

Die 'Scheinarchitektur' spiegelt dem Beobachter täuschend wirklichkeitsgetreu gemalte Architekturbestandteile (z. B. Fenster, Säulen, Kuppeln etc.), sprich das Vorhandensein baulicher Elemente und Einrichtungen, vor.

Diese Form der Illusionsmalerei täuscht u. a. mit Hilfe der Fluchtpunktperspektive räumliche Tiefe vor ('Quadraturmalerei'), wie beispielsweise in der barocken Deckenmalerei. Hierbei öffnet sich vor den Augen des am Boden stehenden Betrachters das Gewölbe (z. B. einer Kirche) beim Richten des Blicks nach oben zum Himmel. Geschickt perspektivisch verzerrte gemalte Balustraden begrenzen die Ränder der Öffnungen und die Übergänge zur realen Architektur. Ein weiteres Element in der illusionistischen Malerei des Barockzeitalters ist die scheinarchitektonische Fassadengliederung (siehe auch 'Lüftlmalerei') - aus Farbe, Stuck, Reliefs etc. werden scheinbar wirkliche Säulenkapitelle, Fenster, Gesimse etc. ans Mauerwerk gebracht.

>> siehe auch Schlagworte Illusionsmalerei, Trompe-l’œil, Blendsäule, Lüftlmalerei

Sfumato

Leonardo da Vincis Spezialität: Die weiche, rauchige Übergangstechnik, die z. B. das Lächeln der Mona Lisa so mystisch macht. Eine der subtilsten Maltechniken der Renaissance.

Skulptur

Der Begriff 'Skulptur', von lateinisch 'sculptura', meint 'plastische Arbeit'. Darunter fallen plastische Bildwerke aus Alabaster, Holz, Keramik, Elfenbein, Marmor, Metall, Bronze, und dergleichen. Auch kennt man Werke der Bildhauer- oder Bildschnitzerkunst unter dem Namen Skulptur. Eine andere Bezeichnung für Skulptur ist Plastik.

Städtebau

Beim 'Städtebau' wird sich nicht direkt mit der Erstellung von Bauwerken beschäftigt, sondern mit Ensembles, Siedlungen oder öffentlichen Räumen. Städtebau ist damit der gestalterische Teil der Stadtplanung.

Die Gestalt der Stadt wird durch politische, soziale, wirtschaftliche und technische Bedingungen der jeweiligen Zeit bestimmt. Häufig kommt es dabei zur Beibehaltung und dadurch zur Überformung älterer Strukturen aus der Landschaft oder aus früheren Nutzung.

Die durch das rasante Stadtwachstum in der Industrialisierung entstandenen Vorstädte waren in den Augen der Zeitgenossen räumlich schematisch und monoton. Camillo Sitte, Vertreter des 'künstlerischen Städtebaus' kritisierte diesen Schematismus, es entwickelten sich in der Folge unterschiedliche Ansätze zu gestalterischen Bewältigung von Stadträumen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist dann die Disziplin des Städtebaus in verschiedenen technischen Universitäten zur Architekturausbildung hinzugefügt worden.

Tiefbau

'Tiefbau' - hier befasst man sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken, die an oder unter der Oberfläche liegen, zum Beispiel Straßenbau, Kanalisations-, U-Bahn- und Rohrleitungsbau.

Trompe-l'oeil

Der Begriff 'Trompe-l’oeil' ('Augentäuschung', genauer: 'täusche das Auge', aus dem Französischen 'tromper' = 'täuschen'; 'l’oeil' = 'das Auge'), sowie auch der Terminus 'Quodlibet' (lat. 'was beliebt'), benennt ein illusionistisches Bild, dessen dargestellte Inhalte so naturalistisch (= 'fotorealistisch') gemalt sind, dass sie vom Betrachter als tatsächlich vorhanden empfunden werden. Schon antike Autoren erwähnen die Trompe-l'oeil-Wirkung - als beabsichtigte Augentäuschung der Malerei, die auf höchsten Illusionismus zielt – bei dem griechischen Maler Apelles von Kolophon. Der erzielte Täuschungseffekt ist Ausdruck seines einzigartigen Könnens und begründet den Ruhm dieses gepriesenen Künstlers. Der Maler Zeuxis, nach einer Anekdote Plinius', soll im 5. Jh. v. Chr. auf einem Wandbild Trauben so unmittelbar und täuschend echt dargestellt haben, dass die Vögel sie anpickten. Im Zuge dessen platzierte sein Konkurrent Parrhasios einen gemalten Schleier über abgebildete Gegenstände - in einer derartigen naturalistischen Manier, dass Zeuxis – getäuscht durch diesen Illusionismus der Malerei - den Schleier beiseite schieben wollte, um die Malerei darunter besser beschauen zu können. Die täuschende Wirkung ging, wie in diesem Beispiel, zunächst stets nur von einem Teil des Gesamtbildes aus; nach und nach wurde die Trompe-l'oeil-Malerei der Neuzeit als l'art pour l'art - Prinzip im Barock zum Selbstzweck. Bei der in der Renaissance beliebten Scheinarchitektur wird die perfekte Licht-Schatten-Wiedergabe und die Perfektionierung der Perspektive besonders bei Wand- und Deckengemälden, die eine scheinbare Erweiterung des Raumes, der jeweiligen Architektur bewirken, zur beliebten Aufgabe des Trompe-l'oeil. Innenräume wurden z. B. durch künstliche Ausblicke (vermeintliche Fenster, Kuppeln, 'aufgebrochene' Decken) bereichert. (Beispiel u.a.: Andrea Mantegnas Fresken für Luigi III. Gonzaga, 1465 und 1474, Castel San Giorgio, Mantua).

In der sakralen Malerei hatte das Trompe-l’oeil seinen Höhepunkt mit der Gegenreformation; Himmelfahrten Jesu und Marias in Deckengewölben manieristischer Kirchen der Jesuiten 'öffneten' diesen den Himmel...

>> Oft werden die Ausdrücke 'Trompe-l'oeil' und 'Quodlibet' gleichgestellt. Meistens aber gilt der Terminus des Quodlibet für Bilder, die eine Anhäufung beliebiger Gegenstände ('Kleinkrams') wiedergeben. Während Trompe-l'oeil-Bilder häufiger als Gemälde ausgeführt sind, wird das Quodlibet mehr in graphischen Blättern verwendet.

>> Siehe Schlagwort Quodlibet

Zeichnung

Der Begriff 'Zeichnung', genauer 'Handzeichnung', auch 'Freihandzeichnung' genannt, steht für ein graphisches Bildwerk und grenzt dieses von der mit Lineal und Zirkel hergestellten 'technischen Zeichnung' ab. Solche Handzeichnungen sind meist einfarbig, aus nicht vor dem Auftragen zusammengemischten Farben, ausgeführt, z.B. mit Bleistift, Kohle, Kreide, Rötel, Sepia, Silberstift, Tusche auf Papier, können aber auch koloriert oder weiß gehöht, d.h. mitweißer Farbe aufgelichtet, sein.

Man unterscheidet zwischen 'trockenen' (hierzu zählt z.B. der hauptsächlich im 15. und 16. Jahrhundert verwendete Silberstift) und 'flüssigen' (z.B. Sepia, Tusche, Aquarellfarben) Zeichenmitteln. Zum Auftragen der nassen Farben wurden meist Federn und Pinsel verwendet.

Bei Handzeichnungen liegt entweder eine eigenständige Schöpfung oder eine Vorstudie, d.h. ein Entwurf für ein Kunstwerk, vor. Im Regelfall werden für eine eigenständige Schöpfung die feineren Techniken eingesetzt, wie Bleistift, Sepia oder Tusche. Vorstudien sind meist als Skizzen angelegt, sie sind meist nur flüchtig mit Kreide oder Kohle erstellt.

Zeigegestus

Der 'Zeigegestus' ist eine in der Malerei und Plastik gebräuchliche Gebärde. Sie wird, von bestimmten Personen aus einem bestimmten Grund in einer bestimmten Situation auf etwas hinweisend mit dem Zeigefinger oder der ganzen Hand ausgeführt. Bereits die alten Griechen machten in der Vasenmalerei von diesem Gestus in ihren Darstellungen Gebrauch; in der christlichen bildenden Kunst wird er für etliche Motive fruchtbar gemacht, etwa im Zuge des Sündenfalls und der Schuldzuweisung und des Fingerzeigs Adams auf Eva, die wiederum auf die Schlange deutet. Eine weitere bekannte Szene ist die 'Verleugnung durch Petrus'; hier zeigt meist eine Magd auf den Apostel (Joh.18, 17: "Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin es nicht."). Der Zeigegestus findet auch häufig in der Szene der Opferung Isaaks Verwendung, hier weist der Engel, der Abraham im letzten Moment von der Opferung abhält, auf einen Widder, welcher als Ersatzopfer dienen soll.

> Neumann, Gerhard, Gesten und Gebärden in der griechischen Kunst, Berlin 1965.

> Schmitt, Jean-Claude, Die Logik der Gesten im europäischen Mittelalter, Stuttgart 1992.

Zephir

Der Begriff 'Zephir', bzw. 'Zephyr' (griechisch 'Zephyros' = ’der vom Berge Kommende’, lateinisch 'Zephyrus') ist in der griechischen Mythologie der Name für den Gott des Westwindes; warm und feucht, den Frühling bringend, soll er - nach Plinius ist er der 'genitalis spiritus mundi', lebenspendender Geist der Welt - durch bloßen Hauch Frauen und weibliche Tiere schwängern können.

In der Bildenden Kunst wird er häufig in Person eines geflügelten Jünglings dargestellt. In dieser Personifikation sieht man ihn z.B. zusammen mit Psyche, welche er für Eros in seinen Palast hob oder auch Hyakinthos (Hyazinth). An diesem Jüngling hatte er Gefallen gefunden; eifersüchtig auf Apoll soll er einen Diskus des Apoll so abgelenkt haben, dass Hyazinth von diesem erschlagen wurde. Einige Darstellungen sehen ihn mit seiner Frau, der Nymphe Chloris, die er zu der römischen Frühlingsgöttin Flora machte.

In vielen Sprachen wird, in Bezug auf die mythologische Figur, der sanfte Westwind als ’Zephyr’ (im Deutschen ’Zephir’) bezeichnet.

Ergänzungen und Fragen von dir

Gibt es eine Frage zum Beitrag, etwas zu ergänzen oder vielleicht sogar zu korrigieren?

Fehlt etwas im Beitrag? Kannst du etwas beisteuern? Jeder kleine Hinweis/Frage bringt uns weiter und wird in den Text eingearbeitet. Vielen Dank!

Im Zusammenhang interessant

🎭 7 faszinierende, wenig bekannte Kunst-Fakten

-

Der erste „Kunststudent“ war eigentlich ein Held

Die „Akademie“ leitet sich vom Hain des Akademos ab, einem mythologischen Athener, der Theseus half. Platon philosophierte später dort – die Kunst kam später. -

Jackson Pollock malte nicht, er tanzte

Pollocks Drip-Painting war inspiriert vom indianischen Sandritual. Er betrachtete seine Kunst als Choreografie – mit dem Pinsel als verlängerter Arm seines Körpers. -

Das Urinoir „Fontäne“ war ursprünglich eine Provokation – heute ist es millionenwert

Duchamps Ready-made wurde 2004 auf 1,7 Millionen Dollar geschätzt – ein ironischer Preis für ein Objekt, das die Definition von Kunst sprengte. -

In der Renaissance galt das Aktzeichnen als gefährlich – moralisch wie politisch

Die Darstellung nackter Körper war teilweise verboten oder als sündhaft gebrandmarkt – dennoch war sie eine Voraussetzung für ernsthafte künstlerische Ausbildung. -

Die Lüftlmalerei war wetterabhängig – wortwörtlich

Da sie in frischem Putz (al fresco) ausgeführt wird, mussten Maler oft wochenlang auf gutes Wetter warten. Bei Regen wurde das Motiv sprichwörtlich „weggespült“. -

Der „Goldene Schnitt“ taucht sogar in der Natur auf – und bei Apple

Die Spiralform von Schneckenhäusern, die Anordnung von Blättern, ja sogar das iPhone-Design basieren zum Teil auf diesem harmonischen Verhältnis. -

Der Begriff „Chiaroscuro“ war ursprünglich eine Beleidigung

In der Kunstkritik des 16. Jahrhunderts wurde Chiaroscuro (Hell-Dunkel) spöttisch als „Effekthascherei“ abgetan – heute ist es ein Meistermerkmal großer Malerei.

Weiterlesen

Geschichte der Collage Kunst

Die Collage, ein künstlerisches Spiel aus Fragmenten und Vielfalt, hat seit ihren Anfängen die Kunstwelt revolutioniert. Von Picasso und Braque über die wilden Dadaisten bis hin zur digitalen Ära bietet diese Technik eine Bühne für kreative Freiheit und experimentelle Ausdrucksformen. Doch während manche die Collage als kraftvollen Akt der Neuschöpfung feiern, kritisieren andere die Grenze zwischen Innovation und Plagiat. Lass uns eintauchen in die facettenreiche Welt dieser Technik – zwischen Kleben, Reißen und digitaler Manipulation – und entdecken, warum die Collage in der modernen Kunst nach wie vor fasziniert und polarisiert.

Hier weiterlesen: Geschichte der Collage Kunst

Nagelkunst - der Künstler Günther Uecker

Der Name Günther Uecker steht vor allem für seine Werke mit Nägeln. Er schuf Reliefe, Schriftbilder und Aquarelle mit Nagelkunst. Spiralen gehören zu seinen Lieblingsmotiven. Man nennt ihn auch den "Nagelkünstler".

Der Name Günther Uecker steht vor allem für seine Werke mit Nägeln. Er schuf Reliefe, Schriftbilder und Aquarelle mit Nagelkunst. Spiralen gehören zu seinen Lieblingsmotiven. Man nennt ihn auch den "Nagelkünstler".

Hier weiterlesen: Nagelkunst - der Künstler Günther Uecker

Paul Klee - Leben und Schaffen eines einzigartigen Künstlers

Paul Klee – Leben und Schaffen eines einzigartigen Künstlers

Paul Klee schuf ein umfangreiches Werk von mehr als 9000 Arbeiten. Neben der Malerei, der Zeichnung und der Grafik beschäftigte er sich während seines Lebens intensiv mit der Musik und der Dichtung. Seine Kunst lässt sich durch keine eindeutige Stilrichtung definieren, wodurch sein Werk bis heute als einzigartig angesehen wird.

Wer Paul Klee verstehen will, muss sich vom Gedanken verabschieden, dass Kunst eindeutig sein müsse. Zwischen Farben, Tönen und Linien schuf er ein Werk, das sich jedem Raster entzieht – und gerade deshalb so zeitlos bleibt. Dieser Artikel führt durch das Leben, Denken und Schaffen eines Künstlers, der nicht nur malte, sondern komponierte, lehrte, zweifelte, dichtete und am Ende gegen die Zeit anschrieb. Keine Heldengeschichte – aber ein faszinierender Blick auf einen Menschen, dessen Werke noch immer leise sprechen, auch wenn draußen längst laut geworden ist.

Hier weiterlesen: Paul Klee - Leben und Schaffen eines einzigartigen Künstlers